Les villes de la science dans le monde*

Introduction

L’organisation spatiale de la science contemporaine a été relativement peu étudiée dans son ensemble, au niveau mondial. Rares sont finalement les travaux qui dépassent les espaces nationaux: on décrit plus volontiers l’organisation spatiale de la recherche dans le cadre d’un état, par exemple les États-Unis (Nomaler et al., 2014). Et, quand l’ensemble du système scientifique mondial est analysé, c’est pour décrire les différences entre pays à partir de données agrégées au niveau national.

Ceci est facilement compréhensible puisque les ensembles de données sur l’activité scientifique, les lieux et sites de recherche sont assez hétérogènes et difficilement comparables d’un pays à l’autre. La manière de dénombrer les chercheurs, de mesurer leur activité, de prendre en compte les financements, de tenir compte des caractéristiques institutionnelles de ce champ de l’activité humaine obligent à considérer les multiples différences entre états et contraignent beaucoup la comparaison. Des travaux relativement récents dépassent certes les cadres strictement nationaux (Hoekman et al, 2013; Comin, 2009), d’ailleurs souvent en prenant pour objets les instruments de financement européens qui donnent par construction une certaine cohérence à l’espace d’analyse, désormais dénommé l’Espace Européen de la Recherche (défini par exemple par le champ d’intervention de la Fondation Européenne de la Science/European Science Foundation).

Mais si l’objectif est de proposer une analyse mondiale de la structure territoriale de la recherche à un niveau plus détaillé que celui des états, on retrouve la difficulté de construire des cadres comparables pour analyser les différences régionales ou caractériser les systèmes urbains dans lesquels s’inscrit l’activité scientifique. On comprend bien alors qu’il faut mobiliser des données originales. Dans le cadre du programme ANR Géoscience, puis du programme Netscience (Labex SMS), un groupe de chercheurs a effectué un géocodage intégral de la source exceptionnelle que constitue le Web of Science, ce qui permet de proposer une exploitation nouvelle des données, à l’échelle de l’ensemble des villes du système mondial de la science. L’objectif de cet article est donc de proposer une vision de cette organisation territoriale, en prenant en considération tous les lieux d’activités repérables par l’adresse déclarée par les auteurs d’une publication de recherche indexée dans le Web of Science. Les questions auxquelles nous cherchons à répondre sont les suivantes: d’où proviennent les auteurs des articles recensés? Quelle est donc la quantité de publications attribuable à telle ou telle ville? Quelle structure spatiale de ces données émerge, à l’échelle du monde ou de sous-ensembles (macro-régions, pays)? Puis, nous isolerons une caractéristique des publications scientifiques: la propension à la collaboration, proche ou lointaine, d’auteurs qui cosignent un même article. Les cosignatures d’articles peuvent en effet révéler une structure géographique originale, en prenant en compte la localisation des auteurs qui travaillent dans des villes différentes, et ainsi nous renseigner sur l’aspect relationnel du travail scientifique.

La série de cartes sur la production mondiale par villes étant publiée pour la première fois, nous avons volontairement choisi une visualisation globale, accompagnée de nombreux zooms régionaux, afin de proposer au lecteur une «promenade visuelle» et cartographique des structures spatiales de la science mondiale. Il est bien évident que l’établissement de ces cartes et leur commentaire plutôt descriptif ne peuvent dispenser d’une analyse de fond, qui fait l’objet d’autres recherches dépassant le cadre de cet article.

Points de méthode

Périodisation et choix des domaines scientifiques

Nous avons choisi des années significatives de cette base de données: la période 1999-2001 puis 2006-2008. Nous nous focalisons sur l’état le plus récent (fin de la décennie 2000), les données de la période précédente (la charnière des années 2000) n’étant là que pour donner une idée des évolutions de la carte scientifique mondiale, évolutions que nous avons abondamment traitées dans d’autres articles (Grossetti et al., 2013a, 2013b). Les données sont systématiquement ramenées à leur moyenne glissante sur trois ans pour lisser les inévitables variations interannuelles et proposer une vision plus structurelle du phénomène. Par ailleurs, nous avons isolé un segment précis du Web of Science: la partie dite SCI-Expanded (Science Citation Index-Expanded), laquelle recense les articles du domaine des sciences expérimentales et biomédicales, de l’ingénierie et des mathématiques [1].

Traitement bibliométrique

Nous avons sélectionné au sein de ce corpus un sous-ensemble de contributions scientifiques: ce qui est dénommé «articles, recensions et lettres» (en anglais Articles, Reviews, Letters); sans entrer dans le détail, il s’agit des contributions qui sont généralement prises en compte dans toutes les analyses bibliométriques du SCI-Expanded et qui constituent le «cœur» communément admis des publications scientifiques (hors donc le champ des Humanités et des Sciences sociales qui n’est pas traité ici).

L’ensemble des données relatives aux articles a été fractionné en fonction du nombre de lieux différents de production (technique bibliométrique dite du «Whole Normalized Counting»), afin que le total soit toujours égal au nombre total d’articles publiés dans le monde (Gauffriau et al., 2008). En effet, dès qu’un article est cosigné par plusieurs auteurs issus de villes différentes, le risque de doubles comptes devient majeur (recenser 2, 3, 4 fois ou plus le même article dans des lieux différents) et peut fausser les calculs, gonflant par exemple artificiellement la production d’une ville dont les chercheurs auraient une propension élevée à cosigner leurs articles avec d’autres lieux (ce cas de figure n’étant nullement théorique). Seul un fractionnement rigoureux de cette production d’articles, où à chaque lieu est attribuée une proportion définie des articles en fonction de la structure des cosignatures, permet d’éviter ce risque qui fausse toute analyse et qui a probablement provoqué en partie les erreurs d’interprétation commises en 2010 par C. Matthiessen et ses coauteurs sur les dynamiques des plus grands pôles scientifiques mondiaux (qui ont alors cru identifier une tendance à la concentration dans ces villes), erreurs relevées par notre groupe de recherche et signalées dans un article paru dans Urban Studies en 2013 (Grossetti et al., 2013a).

Traitement spatial des données bibliographiques

Nous nous appuyons dans cet article sur deux acquis du groupe d’analyse bibliométrique spatialisée constitué dans le cadre de l’ANR Géoscience, acquis décrits de manière détaillée dans un article de 2013 du même dossier thématique L’Espace, la science et les cartes (Eckert et al., 2013). Il s’agit d’une part du géocodage systématique des lieux d’activité scientifique, à partir des adresses professionnelles mentionnées par les auteurs d’articles publiés, puis du regroupement des localités proches en agglomérations cohérentes, afin de afin de rendre comparables les entités spatiales utilisées dans l’analyse. Dans l’ensemble de cet article, toutes les données de niveau urbain sont regroupées en agglomérations, Saint-Mandé, Villejuif ou Saclay faisant ainsi partie de l’ensemble formé par l’agglomération scientifique parisienne. Par commodité de langage, nous utiliserons le plus souvent le terme de «villes scientifiques» dans la suite de cet article; on entend par là les «agglomérations scientifiques» construites dans le cadre de notre recherche.

Une vision mondiale de la géographie des sciences

Répartition internationale des publications

La science, telle que nous pouvons l’appréhender par notre source, est une activité très fortement polarisée dans l’espace mondial. Cinq pays seulement produisent la moitié des articles scientifiques recensés dans le SCI Expanded à la fin de la décennie 2000 (moyenne 2006-2008). Il ne faut additionner que les contributions des 27 premiers pays pour arriver à 90% du total (tableau 1).

On observe néanmoins à la lecture de ce tableau que cette concentration est moins forte aujourd’hui qu’il y a une vingtaine d’années : fait communément admis dans la communauté des Science Studies, la science se déconcentre au fil des décennies et de plus en plus de pays participent à cette activité.

Les villes de la science

Si l’on examine les données cette fois-ci à l’échelle des villes du système scientifique mondial, que peut-on dire de la polarisation de l’activité scientifique? Nos données nous disent qu’un peu plus de 10 000 agglomérations ont une activité de publication minimale (c’est-à-dire au moins un article à un seul auteur ou son équivalent sur la période considérée). Dans presque tous les pays du monde, une ville au moins participe ainsi aux publications mondiales. Mais sur ces «dix mille villes», moins de mille (912 sur la période 2006-2008) réalisent 95% des articles publiés. Un petit tableau résume bien cette concentration de l’activité sur des pôles importants (tableau 2).

Du fait de cette concentration de l’activité dans quelques centaines de pôles urbains, il semble légitime d’essayer de mesurer concrètement le poids, en nombre d’articles publiés, des principaux centres scientifiques. Les plus importants (Tokyo et Beijing) se caractérisent par plus de 20 000 publications en moyenne par an. Sur les 30 premières «villes de la science», 9 sont situées aux États-Unis, ce qui est très représentatif du poids de ce pays dans la science mondiale (tableau 3).

Ces 30 premières villes représentent un peu moins de 30% (26,7% exactement) de l’activité totale. Si l’on va un peu plus loin dans la liste ordonnée, on se rend compte que les 100 premières agglomérations scientifiques représentent 50% de la production totale d’articles. La courbe de répartition des publications par importance décroissante des villes à l’échelle mondiale suit une forme classique rang-taille (figure 1).

Si l’on s’intéresse essentiellement au fait que la science est fortement concentrée spatialement, on peut en conclure qu’il faut analyser avant tout les dynamiques des quelques dizaines de villes du haut de la liste. C’est une option fréquemment choisie par ceux qui s’intéressent avant tout à la question des pôles considérés comme des «leaders mondiaux» de la recherche.

| 1. Distribution rang-taille de la production scientifique mondiale par agglomération. |

On peut considérer à l’inverse qu’il faut regarder dans le détail les structures spatiales de l’activité scientifique pour saisir l’organisation de l’ensemble du système et son évolution. C’est le choix que nous avons fait, en partant de l’idée que c’est l’analyse de cet ensemble qui fait sens, et que l’on ne saurait négliger le poids des centres moyens et petits, alors que les «grands pôles» concentrent exagérément d’ailleurs l’attention de ceux qui font les politiques de la science, les qualifiant un peu vite de «pôles d’excellence» ce qui reste une affirmation sans la moindre définition ou démonstration valable.

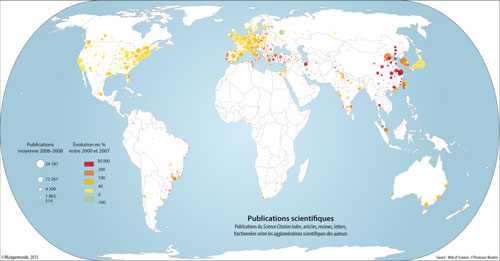

La carte mondiale de la répartition des publications (figure 2) montre bien le poids important de grands foyers urbains qui abritent depuis longtemps une activité scientifique, localisés pour une grande part dans les pays de la Triade. Cette carte permet de visualiser de manière très suggestive également les lieux de croissance récente (marqués par une forte augmentation entre 2000 et 2007), que l’on trouve pour l’essentiel dans les pays émergents ayant connu depuis 20 ans une forte croissance économique: à cette échelle mondiale, c’est la Chine, certains pays du Moyen-Orient et dans une moindre mesure l’Amérique du Sud qui sont visibles. La faiblesse de l’activité des villes du continent africain est très frappante.

| 2. Carte mondiale de la répartition des publications. |

Du monde à ses régions: quelques zooms sur des sous-ensembles de la «carte scientifique mondiale»

Europe et bassin méditerranéen

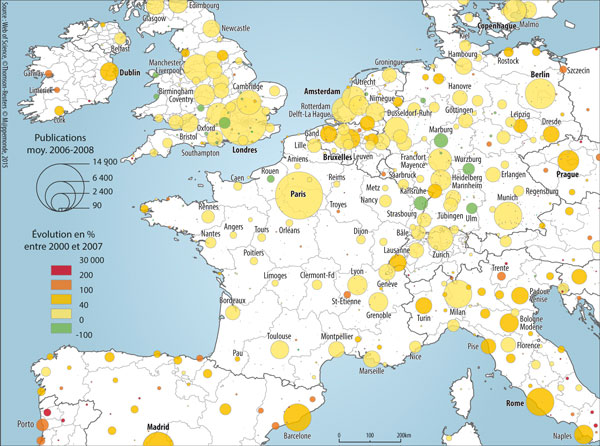

La forte densité de l’activité scientifique en Europe justifie un regard particulier sur cet espace (figure 3). Apparaissent mieux à cette échelle de représentation des concentrations urbaines bien connues, des gradients de densité de population décroissants vers l’Est. Le contraste avec les rivages urbanisés du sud du bassin méditerranéen, beaucoup moins actifs, est net.

| 3. Activité scientifique en Europe. |

Une focalisation plus précise sur l’Europe de l’Ouest (figure 4) rend évidente l’influence de la structure du système de villes sur la répartition de l’activité scientifique, entre la polarisation relativement accentuée repérable pour la France et les structures plus polycentriques de l’Allemagne. Ceci serait bien sûr à affiner pour dépasser le simple effet d’affichage de ces répartitions.

| 4. Europe de l’Ouest. |

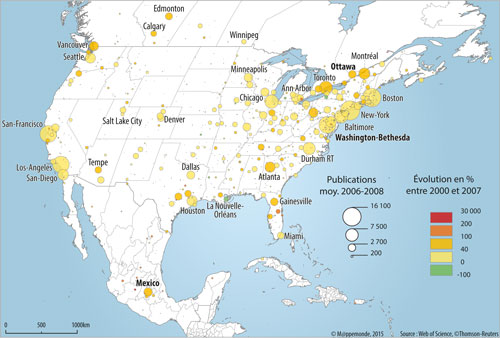

Les États-Unis, pays majeur du système mondial, pèsent environ 1/3 de la production d’articles repérés dans le WoS et écrasent visuellement cette carte de l’Amérique du Nord (figure 5). C’est aussi le pays où la production scientifique est la moins concentrée (il faut presque 20 villes pour arriver au seuil de 50% du total national): la répartition des centres montre, au-delà des grandes métropoles, la diversité des lieux, le maillage plutôt dense du territoire. Le contraste est frappant entre ce constat et l’image internationale de la recherche américaine, que l’on associe systématiquement à quelques grands centres et institutions seulement (Harvard ou le MIT à Boston, Columbia à New York, Princeton entre New York et Philadelphie, Stanford, Caltech et UCLA en Californie). Il faut donc sérieusement réviser cette image courante, qui ne reflète que très partiellement la structure du système scientifique américain.

| 5. Amérique du Nord. |

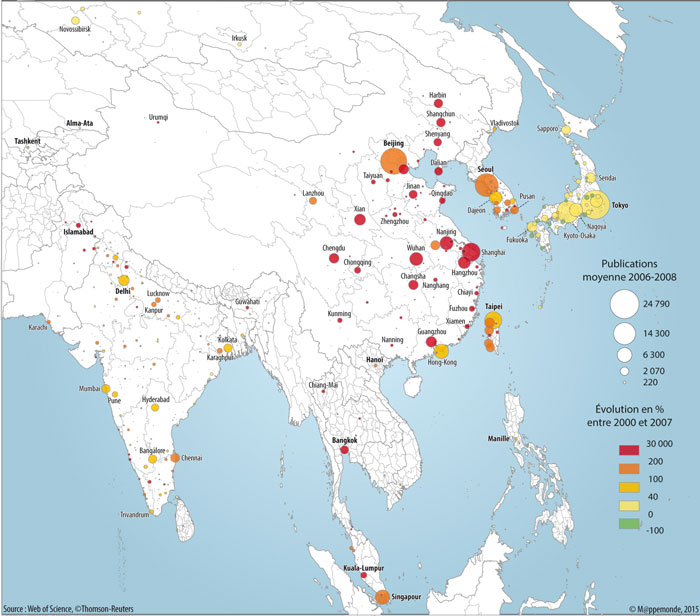

L’Asie dans son ensemble frappe évidemment par ses disparités, entre les systèmes très structurés du Japon, de l’Inde et de la Chine, de Corée et de Taiwan et la modestie de l’activité scientifique dans nombre de pays voisins (figure 6). On voit coexister dans cette vaste zone des situations très contrastées: le Japon est l’exemple type (que l’on retrouverait dans nombre de pays d’Europe), d’évolutions assez lentes du rythme des publications dans ses villes alors que les agglomérations chinoises sont l’exemple même d’une croissance fulgurante. Les publications chinoises sont d’ailleurs au deuxième rang mondial dans le WoS. Il est remarquable de constater (Grossetti et al., 2013b), que cette croissance s’accompagne du renforcement du rôle des grandes capitales provinciales, en croissance beaucoup plus rapide que les centres comme Beijing, Shanghai ou Hong-Kong. Il y a donc une forme de rééquilibrage net de l’activité scientifique. Dans le même temps, et d’après ces données, la concentration métropolitaine reste forte (les 15 plus grands centres comptent pour 80% du total), et le rôle des petits centres très limité.

| 6. Asie |

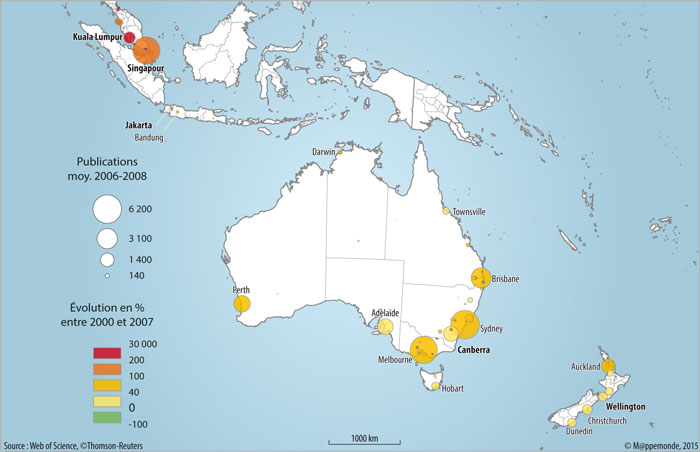

Les deux zooms suivants ont pour objectif de montrer comment, pour des pays intermédiaires, l’Australie et la Turquie, on observe des structures spatiales très différenciées. L’Australie (figure 7), est un cas de concentration extrême. Les deux principaux centres du pays (Sydney et Melbourne) rassemblent à eu x deux plus de 50% de l’activité. Seuls le Japon et la Russie offrent des chiffres comparables.

| 7. Australie |

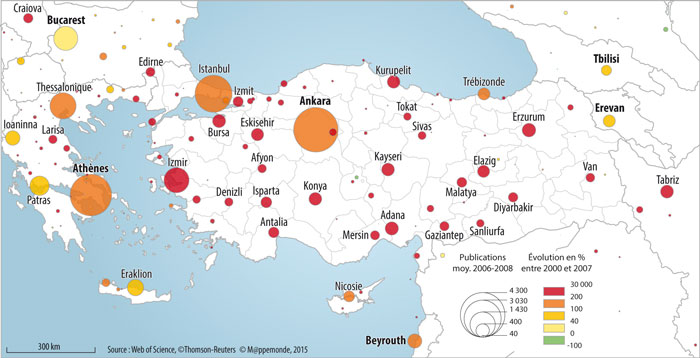

Là où la science australienne se concentre dans les 5 principales villes du pays, avec des dynamiques modérées caractéristiques d’un système scientifique «mûr» à évolution relativement lente, la Turquie (figure 8) frappe à la fois par le caractère plus polycentrique des implantations scientifiques, et par la dynamique très différenciée de ses centres urbains. Les deux capitales traditionnelles de l’activité scientifique turque, Ankara et Istanbul, ne sont pas celles à la croissance la plus forte. Ce sont bien les chefs-lieux des provinces qui montrent le développement le plus rapide. Ceci correspond à un modèle que nous avons bien identifié (la Chine est dans cette famille) de pays où la science est en croissance rapide et où le système spatial de la science se complexifie et se déconcentre.

| 8. Turquie |

On le voit au travers de ces quelques exemples: la variété des distributions spatiales de la science est forte. Le degré de concentration spatiale de la science ne dit rien de l’importance de cette activité dans le pays, ni a fortiori de ses dynamiques.

Un simple tableau (tableau 4), qui résume les concentrations des douze premiers pays producteurs d’articles pour la période récente, permet de voir qu’il est impossible de proposer un lien entre la place d’un pays dans le système mondial et l’organisation spatiale qui le caractérise. Les États-Unis apparaissent, avec l’Allemagne, comme l’un des pays où la science est la plus dispersée entre des dizaines de villes, avec une quasi-absence de polarisation sur les premières villes. À l’inverse, la France, le Canada, l’Australie, le Japon ou la Russie ont des niveaux de concentration élevés sur les toutes premières villes.

Les espaces de collaborations scientifiques: une pluralité d’échelles

Après avoir caractérisé la distribution spatiale de la production scientifique, en répondant à la question «où sont produits les articles scientifiques dans le monde?», on peut mobiliser une autre dimension des données du WoS, relative celle-ci aux collaborations entre chercheurs, pour analyser les relations entre villes. En effet, on peut utiliser la dimension spatiale des cosignatures d’articles (quels ensembles d’articles sont signés par des chercheurs d’une seule ville, ou de plusieurs villes, et quels réseaux se dessinent ?), pour procéder à une analyse géographique des collaborations et identifier en particulier les réseaux denses. Quelle est la structure de ces réseaux, et quelle est leur évolution dans le temps? Voit-on, conformément à un point de vue très courant, se développer des réseaux mondialisés qui prennent de plus en plus d’importance ou, au contraire, une part importante des collaborations continue-t-elle à être réalisée dans un cadre national et entre des pays proches comme semblaient l’indiquer les études bibliométriques précédentes (Davidson Frame et Carpenter, 1979; Schubert et Braun, 1990; Zitt, Bassecoulard et Okubo, 2000; Wolfgang Glanzel, Debackere et Meyer, 2008)?

Le tableau suivant (tableau 5) montre l’évolution des types de publications.

D’après le tableau 5, l’essentiel des publications sont signées par des équipes d’une seule agglomération: presque 2 articles sur 3 pour la période récente. La collaboration avec d’autres villes du même pays, représente un peu plus de 17% du total, et la proportion d’articles signés entre plusieurs villes de pays différents (au moins 2 villes de 2 pays différents donc) est à peu près semblable, environ 17%. Les évolutions mesurées entre 2000 et 2007 sont significatives, en particulier regardant le recul des publications à une seule adresse. La proportion importante de publications signées par des équipes d’une seule agglomération urbaine régresse sur la période («une ville, plusieurs adresses»). Il apparaît également que les collaborations nationales s’accroissent au même rythme que les collaborations internationales. Il n’y a donc aucun signe du fait que la tendance des chercheurs à rechercher des collaborations à l’étranger ait spécifiquement augmenté ces dix dernières années. La croissance des collaborations internationales est une partie de la croissance générale des collaborations entre agglomérations différentes, qu’elles soient ou non du même pays (Maisonobe 2015).

Nous allons à présent nous intéresser au réseau des 500 agglomérations qui publient le plus en 2006-2008, soit 87% des publications. Les deux graphiques suivants (figure 9) représentent pour les années 2000 et 2007, en moyenne mobile sur trois années, les principaux flux de collaborations de ce réseau, celles-ci étant évaluées par le nombre de cosignatures d’articles.

| 9. Le réseau des collaborations scientifiques mondiales (2000-2007). |

Nous utilisons un comptage fractionné par villes, c’est-à-dire que si une publication est cosignée par n villes, chaque paire de villes ou relation dyadique se voit attribuer une valeur de 2/n(n-1). La somme des valeurs des paires pour une même publication est ainsi égale à 1. Pour chaque année, les agglomérations et les liens représentés obéissent au même critère (les villes retenues sont celles qui, lorsqu’elles sont ordonnées dans l’ordre décroissant, réalisent 55% de l’ensemble des collaborations du réseau interurbain, et les liens représentés sont ceux qui, lorsqu’ils sont ordonnés dans l’ordre décroissant, représentent 20% de l’ensemble des collaborations). Utiliser un critère identique pour les deux représentations garantit leur comparabilité. Ainsi, le fait que le nombre de villes retenues (environ 80) reste le même à une ville près en 2000 et en 2007 indique que le haut de la hiérarchie a conservé sa place dans le réseau mondial, c’est-à-dire qu’il faut environ le même nombre de villes pour réaliser la même part de collaborations aux deux dates (nota bene: les isolats ne sont pas représentés, c’est-à-dire les villes qui font partie des plus connectées, mais n’ont pas une seule relation dont la valeur dépasse le seuil retenu).

Le changement le plus notable entre 2000 et 2007 est celui de l’intégration d’un grand nombre de villes chinoises en haut de la hiérarchie au détriment des villes suédoises, russes, et des villes du Colorado (Denver et Boulder). On observe aussi, à travers la variation de la taille des cercles, qui dépend du nombre total de collaborations, que ce sont les villes chinoises (Beijing, Shanghai, Hong-Kong…) ou plus généralement asiatiques qui ont connu la plus forte croissance globale de collaborations scientifiques. La déconcentration mondiale de la production scientifique au profit de la Chine et de la Corée du Sud a ainsi eu pour effet de bousculer le statut d’un certain nombre de lieux centraux.

Les deux graphiques mettent en évidence l’importance des contextes nationaux, la majorité des liens qui apparaissent étant des liens intranationaux. Cette prééminence des collaborations nationales serait encore plus nette si nous avions utilisé une mesure d’écart à l’indépendance plutôt que le nombre brut de cosignatures et, comme l’indique le tableau 5, elle se vérifie aussi lorsqu’on considère l’intégralité des copublications.

D’après nos calculs, le niveau national est donc clairement dominant aux deux périodes. Observons que si les États-Unis constituent un réseau dense, il en est autrement pour l’Europe, ou chaque pays est bien distinct. L’espace européen apparaît comme un regroupement de réseaux nationaux plutôt que sous la forme d’un réseau intégré. On discerne également des proximités «régionales» (les pays scandinaves, l’Europe centrale, la connexion entre les États-Unis et le Canada, etc.). Entre les deux périodes, le réseau se densifie et la centralité relative des villes les plus importantes régresse légèrement, ce qui confirme la tendance à un aplatissement des hiérarchies. Enfin, entre les deux périodes, la part des relations intranationales de certaines villes augmente plus vite que celle de leurs relations internationales. On peut se figurer un processus de nationalisation ou de repli des agglomérations sur leurs contextes nationaux, mais ce processus s’explique largement par la tendance à la déconcentration de la production scientifique observée dans plusieurs pays. En fait, la croissance généralisée des échanges scientifiques interurbains profite en premier lieu aux échanges intranationaux dans la plupart des pays en voie de déconcentration, sans toutefois entraver la progression globale des liens internationaux.

Conclusion

Les activités scientifiques ont une organisation spatiale fortement hiérarchisée, un nombre restreint de villes concentrant une grande partie des publications. La carte scientifique mondiale est l’expression d’inégalités historiques de développement de la recherche entre pays et continents. À l’échelle des pays ou des ensembles régionaux, on remarque bien comment l’histoire des systèmes scientifiques nationaux, leurs relations avec les hiérarchies urbaines marquent et expliquent la carte actuelle.

On sait que des hiérarchies régressent sensiblement et que la science tend à s’effectuer dans des lieux de plus en plus divers. Dans bien des pays, la tendance dominante est à la déconcentration et à la montée en puissance de centres secondaires et de réseaux nationaux, surtout dans les pays émergents. La Turquie en est un très bon exemple.

Sur le plan des collaborations, le nombre de publications effectuées par des équipes d’une seule ville reste majoritaire, mais tend à régresser au profit des collaborations entre équipes de villes différentes. Les collaborations interurbaines nationales s’accroissent au même rythme que les collaborations internationales, ce qui ne permet pas de soutenir un discours sur une mondialisation générale relevant de logiques d’appariement tous azimuts qui feraient disparaître les cadres nationaux ou encore régionaux. En effet, les collaborations internationales sont elles-mêmes marquées par des proximités régionales. De ce fait les collaborations non référables à des espaces nationaux ou régionaux, donc la partie la plus «mondialisée» du réseau, ne représentent qu’une mince couche dans l’empilement des échelles spatiales de collaboration. La régression des hiérarchies de centralité au sein du réseau confirme la tendance à une sorte de démocratisation des activités scientifiques lorsqu’on les envisage à l’échelle des villes.

*Ce travail a été réalisé dans le cadre du LABEX SMS, portant la référence ANR‐11‐LABX‐0066, et a bénéficié d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du programme Investissements d’avenir portant la référence n°ANR‐11‐IDEX‐0002‐02.

Bibliographie

COMIN M. N. (2009). Réseaux de villes et réseaux d’innovation en Europe: structuration du système des villes européennes par les réseaux de recherche sur les technologies convergentes. Thèse de géographie, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, Paris.

DAVIDSON FRAME J., CARPENTER M. P. (1979). «International research collaboration». Social Studies of Science, vol. 9, n°4, p. 481-497. DOI: 10.1177/030631277900900405

ECKERT D., BARON M., JÉGOU L. (2013). «Les villes et la science : apports de la spatialisation des données bibliométriques mondiales». M@ppemonde, n°110. En ligne

GAUFFRIAU M., OLESEN LARSEN P., MAYE I., ROULIN-PERRIARD A., VON INS M. (2008). «Comparisons of results of publication counting using different methods». Scientometrics, vol. 77, n°1, p. 147-176. DOI: 10.1007/s11192-007-1934-2

GLÄNZEL, W., DEBACKERE K., MEYER M. (2008). «“Triad” or “tetrad”? On global changes in a dynamic world». Scientometrics, vol. 74, n°1, p. 71‑88. DOI: 10.1007/s11192-008-0104-5

GROSSETTI M., ECKERT D., JÉGOU L., GINGRAS Y., LARIVIÈRE V., MILARD B. (2013a). «Cities and the geographical deconcentration of scientific activity: A multilevel analysis of publications (1987-2007)». Urban Studies, vol. 51, n°10, p. 2219-2234. DOI: 10.1177/0042098013506047

GROSSETTI M., ECKERT D., JÉGOU L., MAISONOBE M., GINGRAS Y., LARIVIÈRE V. (2013b). «La diversification des espaces de production du savoir». Ceriscope, Sciences-Po CERI. En ligne

HOEKMAN J., FRENKEN K. (2013). «Proximity and Stratification in European Scientific Research Collaboration Networks: A Policy Perspective». In T. SCHERNGELL (éd.), The Geography of Networks and R&D Collaborations, p. 263-277, Springer International Publishing, 383 p. ISBN: 978-3-319-02698-5

MAISONOBE M. (2015). Étudier la géographie des activités et des collectifs scientifiques dans le monde : de la croissance du système de production contemporain aux dynamiques d’une spécialité, la réparation de l’ADN. Thèse de doctorat, Université de Toulouse, 502 p. <NNT: 2015TOU20055>

NOMALER Ö., FRENKEN K., HEIMERIKS G. (2014). «On scaling of scientific knowledge production in U.S. metropolitan areas». PLoS ONE 9(10). En ligne

SCHUBERT, A., BRAUN T. (1990). «International collaboration in the sciences 1981-1985». Scientometrics, vol. 19, n°1, p. 3-10. DOI: 10.1007/BF02130461

ZITT M., BASSECOULARD É., OKUBO Y. (2000). «Shadows of the past in international cooperation: Collaboration profiles of the top five producers of science». Scientometrics, vol. 47, n°3, p. 627-657. DOI: 10.1023/A:1005632319799