Les communautés savantes européennes à la fin du siècle

des Lumières

![]() Dossier La science, l'espace et les cartes

Dossier La science, l'espace et les cartes

À ce jour, les historiens de la période dite moderne (XVIe-XVIIIe siècles) ont accordé assez peu d’attention à la localisation des activités scientifiques. La plupart des cartes dont on dispose concernent les correspondants de quelques figures majeures de la République des Lettres telles qu’Érasme au XVIe siècle, Mersenne ou Oldenburg au XVIIe siècle, Linné ou Haller au XVIIIe siècle (Boschung, 2002). Quelques atlas historiques offrent des représentations cartographiques des universités de l’âge classique, ou plus rarement des académies des Lumières. Sans doute existe-t-il aussi des listes d’observatoires ou de jardins botaniques européens, avec leurs dates de fondation. Mais la permanence de ces institutions est incertaine, et le niveau de leurs activités très variable au fil du temps, ce qui rend ces recensements quelque peu trompeurs. Enfin, pour ce qui est des chercheurs eux-mêmes, on serait bien en mal de donner une idée même approximative de leur répartition géographique. C’est à combler cette lacune que s’attache le présent article [1], qui propose une localisation des astronomes et des correspondants d’académies à la fin du siècle des Lumières, plus précisément au moment de la sortie de scène de Voltaire et de Rousseau (1778).

L’idée que la science puisse avoir une géographie ne va pas de soi. Dans les années 1970 et 1980, tout un courant d’études culturalistes s’est certes efforcé de démontrer que la façon de pratiquer la science pouvait varier d’un lieu à l’autre, de manière à définir des «styles scientifiques» façonnés par des «matrices culturelles» locales (Crosland, 1975). Mais ce postulat n’a produit que des études de cas, conçues dans une optique d’histoire des idées et des pratiques scientifiques. La caractérisation d’éventuels «styles scientifiques nationaux» ne constitue pas, à proprement parler, une géographie des sciences, qui suppose un recensement systématique des acteurs ou des institutions de recherche [2]. Un sociologue comme Joseph Ben David a signalé, il y a longtemps déjà, le déplacement historique des principaux foyers de la science occidentale de l’Italie de la Renaissance vers l’Angleterre et les Pays-Bas du XVIIe siècle, puis vers la France du XVIIIe siècle, l’Allemagne du XIXe siècle et finalement les États-Unis du XXe siècle (Ben David, 1971). Mais il ne s’agit que d’un aperçu très général d’une réalité perçue de manière très simplifiée, faute de données empiriques [3]. Il en va de même pour la plupart des travaux faisant intervenir les notions de centre et de périphérie, où les schémas explicatifs tiennent souvent lieu d’argument principal (Polanco, 1990). Le présent travail s’offre, au contraire, comme un inventaire des lieux de production scientifique fondé sur des recensements systématiques de chercheurs. Limité à l’Europe de la fin du siècle des Lumières, il concerne plus particulièrement l’astronomie et la science académique en général.

Notre inventaire des lieux de science du Vieux Continent s’appuie en réalité sur deux sources d’époque. La première est un inventaire de première main, peut-être unique en son genre: la Liste des astronomes connus actuellement vivants publiée en 1776 par Jean III Bernoulli, l’astronome de Frédéric II. Comprenant 505 noms à l’origine, cette liste fut révisée à cinq reprises dans les trois années suivantes, de manière à inclure 630 noms en 1779 [4]: elle constitue le répertoire le plus exhaustif possible des astronomes de l’époque, dont beaucoup ont été totalement oubliés, ou ne sont plus considérés aujourd’hui comme des spécialistes de la discipline. Malgré cette définition extensive de l’astronomie, ce répertoire ne concerne qu’un champ d’investigations particulier, si important fût-il dans l’économie scientifique de l’époque; d’où la nécessité de recourir à un inventaire plus large.

À côté de cette source première, nous en avons utilisé une seconde, fondée sur le témoignage cumulé des principales académies scientifiques de l’époque (tableau 1). Le choix de ce critère se justifie par le fait que les membres et les correspondants d’académies représentaient la quintessence d’une profession de chercheur qui sortait peu à peu des limbes au cours du XVIIIe siècle. D’ailleurs, ce critère de l’affiliation académique s’est imposé dès les origines de la sociologie des sciences, en particulier, lorsque Alphonse de Candolle (1885) s’efforça de démontrer le plus grand engagement dans la science des chercheurs protestants [5]. Quant à la sélection des six plus prestigieuses académies du point de vue scientifique, Paris, Londres, Berlin, Saint-Pétersbourg, Stockholm et Bologne [6], elle n’est pas difficile à faire: ce sont les plus anciennes et le recrutement de leurs correspondants est le plus international. De plus, ces académies présentent l’avantage supplémentaire d’assurer une couverture assez équilibrée du continent européen, et notamment des six principales «nations» de la science des Lumières: France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Suède et Russie [7].

La «République astronomique» de Jean III Bernoulli

Directeur de l’Observatoire de Berlin dès 1767, puis directeur de la classe de mathématiques de l’Académie royale de Prusse en 1792, Jean III Bernoulli (1744-1807) fut un véritable journaliste scientifique avant la lettre. À défaut d’avoir laissé dans l’histoire des sciences une trace comparable à celle d’autres membres de son illustre famille, il rendit de nombreuses visites à ses collègues astronomes, avec lesquels il entretint une vaste correspondance [8]. Il était de ce fait le savant le mieux informé sur l’état de l’astronomie pratique de son temps. C’est dans son Recueil pour les astronomes qui préfigurait d’assez loin la première revue spécialisée consacrée à l’astronomie, la Monatliche Correspondenz de Franz Xaver von Zach (1800), que Bernoulli fit paraître sa Topographie astronomique, véritable inventaire de la «République astronomique» des années 1770 [9]. Cette fameuse Liste inclut, à côté d’authentiques spécialistes de la discipline, des savants que l’on classerait aujourd’hui plutôt comme physico-mathématiciens, géodésistes ou météorologistes, sans oublier des hommes de lettres ayant pratiqué l’astronomie d’une façon plutôt occasionnelle. Du point de vue de l’importance scientifique, on peut y distinguer trois types de chercheurs:

- de grands savants plus ou moins professionnalisés, qui ont cumulé les affiliations académiques (au moins deux parmi les six grandes académies de l’époque) ou qui figurent aujourd’hui parmi les «happy fews» du Dictionary of Scientific Biography (Gillispie, 1970-1980): 17% des individus (109 savants) de la liste de Bernoulli correspondent à cette définition formelle;

- des savants de moindre importance, mais qui se signalent néanmoins par une affiliation académique (parmi les six instances majeures de l’époque) ou qui figurent dans le Historical Catalogue de Robert M. Gascoigne (1984): 22% des savants (138 individus) de la liste entrent dans cette catégorie;

- des amateurs de science ou des savants méconnus. C’est la grande majorité des individus recensés par Bernoulli (61%, soit 383 personnes). La plupart d’entre eux sont localisés en province ou dans des centres scientifiques secondaires. Plus d’un tiers n’est mentionné par aucun index historique, pas même celui de Poggendorff (1863).

Jean Bernoulli a donc de l’entreprise astronomique une vision à la fois bien documentée, complexe — il ne distingue pas moins de 14 catégories différentes d’acteurs — et hiérarchisée. Tout en haut de l’échelle, se situent les «classes les plus sublimes d’astronomes», en particulier les astronomes géomètres et les astronomes par excellence. On y retrouve une partie de nos propres «grands savants», dont Nevil Maskelyne, l’astronome royal de Greenwich, les Cassini père et fils, directeurs de l’observatoire royal de Paris, mais aussi d’Alembert ou encore Bailly, le futur maire de Paris. À l’autre extrémité, soit parmi les «amateurs», se trouvent notamment les dessinateurs de cartes célestes, les astronomes littérateurs (y compris Voltaire, vulgarisateur de Newton) et quelques mécènes, tel Bochart de Saron. Entre ces deux mondes, séparés par de nombreux échelons intermédiaires, se placent les astronomes mathématiciens, les faiseurs de calendriers et de tables, les calculateurs et les calculateurs laborieux, les observateurs et les astronomes de marine ordinaires, les observateurs assistants et les pilotes, sans oublier les constructeurs d’instruments et les constructeurs d’instruments de marine. Dans ce vaste ensemble, des Lalande ou Laplace se trouvent associés de près ou de loin avec de francs inconnus ou même côtoient des navigateurs comme Bougainville ou James Cook. Toutes ces différences de statut plaident pour l’établissement d’une topographie qui tienne compte, jusqu’à un certain point, de l’importance relative des chercheurs mentionnés. Nous ne ferons donc pas une supposition trop hasardée, ou trop éloignée des conceptions de Bernoulli lui-même, en proposant une représentation cartographique de sa «République astronomique» qui considère ces différences en affectant un coefficient de 3 aux grands savants, de 2 aux petits savants et de 1 aux amateurs (fig. 1).

| 1. Localisation des astronomes européens actifs vers 1778, selon Jean III Bernoulli (effectifs pondérés en fonction du prestige des savants) |

La Topographie astronomique fait immédiatement ressortir cinq concentrations métropolitaines: Paris avec 15,1% des effectifs (soit 149 unités) [10], Londres avec 7,4%, Berlin avec 3%, Saint-Pétersbourg avec 2,7% et Stockholm avec 2,2%. Sont ainsi particulièrement mis en évidence, et ce n’est pas un hasard, les sièges de cinq des six principales académies scientifiques de l’Europe, ou si l’on veut les capitales de cinq des six principales «nations» scientifiques de l’époque (France, Grande-Bretagne, Allemagne, Russie, Suède). Seule Bologne (1,3% des astronomes) a davantage de peine à s’imposer face à Uppsala ou Genève, ou pour rester en Italie face à Milan, voire Rome, Naples ou Turin. Bologne fait néanmoins partie d’un groupe de villes importantes du point de vue de l’astronomie occidentale, au même titre que Copenhague, Vienne, Genève, Ingolstadt, Milan, Uppsala, Cadix, Göttingen ou encore Philadelphie [11]. À peine en dessous se situent des villes comme Toulouse, Bâle et… Pékin, où Bernoulli fait encore mention de la grande colonie de savants jésuites, dont l’ordre venait d’être dissous (1773). C’est l’occasion de remarquer que les établissements européens d’Amérique regroupent 5,4% des astronomes qu’il mentionne, ceux d’Asie 2,7%, sans parler des astronomes de marine qui représentent environ 2% des effectifs.

En éliminant tout coefficient, on pourrait donner de la Topographie astronomique de Bernoulli une version plus «républicaine» encore, qui mettrait davantage l’accent sur la capacité de l’idéal scientifique à mobiliser, au moins ponctuellement, des compétences en province ou dans des pays plus éloignés des principales métropoles (Bohême, Hongrie, Pologne, Courlande, Finlande) et jusque dans les colonies d’Amérique et d’Asie. L’utilisation par Bernoulli du terme de «République astronomique» fait d’ailleurs manifestement référence à la République des lettres, un idéal de libre collaboration entre savants et érudits de tous pays et de toutes obédiences, qui a encore cours au XVIIIe siècle. Il ne faut cependant pas exagérer l’égalité des membres de cette République des lettres, dont la cohésion est de plus en plus fragmentée par la montée des institutions et des cultures nationales, ainsi que par l’usage des langues vernaculaires. Les canaux de communication épistolaire et personnelle sont eux-mêmes limités, même s’ils suffisent à assurer une circulation assez convenable des idées et des résultats scientifiques (Sigrist, 2008a, 2009). L’espace culturel des Lumières est donc ambivalent. D’un côté, il est dominé par quelques métropoles comme Paris ou Londres, dont les salons, les périodiques et bien entendu les académies servent de références universelles. De l’autre, il voit des expériences culturelles et sociales plus ou moins variées se développer dans des espaces politiques différents.

Même au niveau des sciences, le processus d’unification de la culture européenne produit par le cosmopolitisme des Lumières s’accompagne de facteurs de différenciations nationales et régionales dont le développement peut apparaître comme un paradoxe (Clark et al., 1999). La diffusion des règles d’une approche rationnelle de la nature s’opère, en effet, à partir de quelques foyers privilégiés tels que les grandes académies royales, les principaux observatoires et jardins royaux, ainsi que quelques facultés universitaires et écoles techniques supérieures. L’autorité en matière de sciences procède d’abord de ces institutions, relayée par des recueils académiques ou savants édités à Londres, Paris, Leyde, Berlin ou Saint-Pétersbourg. Tous ceux qui entendent faire carrière dans la recherche doivent se conformer peu ou prou aux normes ainsi édictées et se soumettre au verdict de ces instances. Néanmoins, en dépit du caractère universel des mécanismes de construction du savoir scientifique, la spécificité des contextes institutionnels et sociaux dans lesquels s’élabore et se diffuse ce savoir produit des distances culturelles et des provincialismes. Une raison de cette participation différenciée à la culture des Lumières, qui n’épargne pas les sciences, tient à la montée en puissance de nouveaux acteurs de l’entreprise scientifique, en particulier les États, différents secteurs éclairés de la société civile (médecins, pharmaciens, ingénieurs, manufacturiers), ainsi que les facultés universitaires de médecine et de philosophie. Ces acteurs contribuent à faire éclater les cadres traditionnels de la République des lettres et à esquisser une nouvelle géographie des lieux de science avec ses centres et ses périphéries ou ses semi-périphéries. À travers la géographie de ses affiliés, localisés dans la capitale, en province et dans les pays étrangers, voire outre-mer, l’Académie des sciences de Paris donne une bonne idée de la répartition de ces acteurs, anciens ou nouveaux, et de l’articulation entre leurs horizons nationaux, locaux et cosmopolites.

Les affiliations à l’Académie des sciences de Paris

Fondée en 1666 par Louis XIV et Colbert, l’Académie royale des sciences était à la fois une institution d’apparat et un organisme au service de l’État et de sa prospérité, conçue dans une optique mercantiliste. En demandant à une petite élite de chercheurs de jouer le rôle de conseillers techniques de la monarchie, elle lui permettait de trouver une place dans l’appareil d’État, et donc lui procurait une identité sociale, qui fonctionnait surtout dans l’horizon universel de la République des sciences, mais pouvait à l’occasion prendre aussi une coloration nationale. Dans le contexte de la rivalité franco-anglaise pour ce qu’on appelait alors «l’empire des sciences» (Sigrist, 2008b), l’Académie royale des sciences s’efforçait alors de promouvoir les réalisations françaises et devint même une sorte de bastion du cartésianisme face au newtonisme. D’un autre côté, les expéditions qu’elle organisa en Laponie et au Pérou pour déterminer la figure exacte de la Terre (1735-45) furent aussi à l’origine du triomphe de la théorie newtonienne sur le cartésianisme des Cassini. Plus tard, l’Académie devait apporter un appui logistique important aux expéditions internationales mises sur pied pour déterminer la distance Terre-Soleil à partir de l’observation des transits de Vénus (1761 et 1768) (Woolf, 1959). Ces différents épisodes témoignent de la polyvalence d’une institution placée au service de la science universelle aussi bien que de la gloire d’un souverain et de la prospérité de son royaume. Cette polyvalence se reflète dans la diversité des fonctions et des statuts accordés à ses membres (pensionnaires, associés, adjoints et honoraires), à ses associés et à ses correspondants (Hahn, 1971). Du point de vue de la géographie, ces différents types d’affiliés se répartissent en trois groupes distincts: les Parisiens, les provinciaux et les étrangers (fig. 2).

| 2. Localisation des membres et correspondants de l’Académie des sciences de Paris élus entre 1699 et 1793 |

Le grand cercle des 212 affiliés parisiens [12] comprend essentiellement des membres ordinaires, dont environ un tiers seulement était des pensionnaires effectivement salariés [13]. C’est le noyau dur de l’institution, celui des académiciens reconnus, qui sont en mesure de recevoir d’autres bénéfices du pouvoir, que ce soit sous forme de sinécures (Monnaie, Régie des poudres, manufactures d’État), d’inspections permanentes (teintures, pharmacies, eaux minérales) ou d’autres missions rémunérées (voyages). Le second cercle est formé des 157 associés et correspondants de province [14], dont 11 vivent outre-mer. C’étaient, pour la plupart, des savants de second plan, dont on attendait qu’ils envoient régulièrement des données d’observations, des résultats d’expériences ou des publications à leur référent attitré. Ils contribuaient à faire de l’Académie des sciences une institution nationale, plus ou moins relayée par les académies de province. On remarquera à ce propos que seules les villes de Montpellier et Toulouse, et dans une moindre mesure Lyon, Rouen, Brest, Strasbourg et Marseille abritaient au XVIIIe siècle de petits groupes de correspondants de l’Académie des sciences. Le troisième cercle enfin, celui des 201 associés et correspondants étrangers, était censé affermir les liens entre l’institution parisienne et les forces vives de la République des sciences européenne [15]. À ce niveau, les principales concentrations se situaient à Londres et Genève, loin devant Berlin, Bologne, Saint-Pétersbourg et Madrid, puis Bâle, Leyde, Rome, et Uppsala ou encore Copenhague et Leipzig. Les affinités culturelles, évidentes dans les cas de Genève, Madrid ou Rome, se combinent avec l’importance effective des lieux de science. À elle seule, la Suisse représente 18,5% des correspondants étrangers de l’Académie des sciences de Paris, une proportion sans commune mesure avec la modeste présence de ses ressortissants sur la carte des astronomes (3%) ou sur celle des affiliés aux six principales académies européennes (3,4%).

Les affiliations aux principales académies européennes

Habitués que nous sommes à associer les chercheurs avec des facultés universitaires et des instituts spécialisés, nous avons peine à concevoir qu’à la fin du XVIIIe siècle encore, les universités étaient davantage focalisées sur la transmission d’un savoir, soit d’une Weltanschauung en accord avec les variantes locales de la théologie chrétienne (catholique, réformée, luthérienne, anglicane), plutôt que sur la production d’un savoir scientifique instable par nature et souvent aussi parcellaire. Ce sont en réalité les grandes académies royales qui faisaient figure de principaux foyers de la recherche scientifique, et particulièrement de la recherche expérimentale, même si leurs activités s’étendaient fréquemment à d’autres domaines comme les sciences humaines (philologie, philosophie morale, histoire, droit), les techniques ou la médecine. À une époque où le savant n’est encore que rarement un professionnel de la recherche, l’académie royale est aussi l’un des rares endroits où la qualité sociale de chercheur revêt une signification véritable [16]. Dans les académies voulues par l’État (France, Prusse, Russie, Bavière, Palatinat, Piémont), ce statut peut aller de pair, dans un nombre de cas plus ou moins restreint, avec une rémunération effective. Dans les académies issues de l’élite socio-politique (Angleterre, Suède) ou du milieu universitaire (États pontificaux, Hanovre), le statut d’académicien demeure purement honorifique. Le prestige des savants, s’il n’atteint pas encore celui des hommes de lettres proprement dits, est néanmoins à la hausse, et des souverains éclairés comme Frédéric II et Catherine II veulent s’attacher les services d’un Euler ou Maupertuis comme ils recherchent les faveurs d’un Voltaire ou d’un Diderot. Dans ce marché naissant des intellectuels, une poignée de chercheurs de tout premier plan deviennent ainsi susceptibles de faire de belles carrières dans les académies royales, mais aussi dans quelques universités et écoles techniques supérieures.

De Saint-Pétersbourg à Lisbonne et de Stockholm à Naples, l’idée se répand en effet qu’une gestion rationnelle des ressources naturelles et humaines d’un État requiert la mise en œuvre d’une approche scientifique, et donc la création d’académies conçues comme des conseils d’experts. On en trouve bientôt au Danemark, dans les Pays-Bas autrichiens, au Portugal, dans les Deux-Siciles et en Bohême aussi bien qu’aux Pays-Bas ou en Pennsylvanie, sans oublier les provinces de France. Seules deux grandes capitales européennes, Vienne et Madrid, en restent dépourvues. La plupart de ces académies n’ont qu’une importance régionale ou locale, mais elles contribuent à promouvoir l’idée que sciences, Lumières et modernité sont intimement liées. Les plus importantes d’entre elles, en particulier les six que nous avons évoquées précédemment, dessinent une sorte de réseau international de la notabilité scientifique, dont les principaux nœuds peuvent être cartographiés [17] (fig. 3).

| 3. Localisation des membres et correspondants des six principales académies européennes, vers 1778 |

Par rapport à la relative dispersion des effectifs de la République astronomique de Bernoulli, la carte des affiliations aux grandes académies royales souligne, au contraire, la concentration des chercheurs, notamment des chercheurs de premier plan, dans ces lieux de pouvoirs que sont les grandes capitales européennes. Malgré cette différence d’optique, la position des cinq premières villes du continent est rigoureusement la même dans les deux cas (Paris, Londres, Berlin, Saint-Pétersbourg et Stockholm): seule la sixième place de Bologne apparaît contestée par Uppsala et Genève (tableau 2). Des groupes de chercheurs plus ou moins substantiels existent également dans d’autres villes des différents États allemands (Göttingen, Ingolstadt) et italiens (Milan, Padoue, Naples, Turin), des cantons helvétiques (Bâle), des provinces néerlandaises (La Haye) et françaises (Montpellier, Toulouse, Lyon), des comtés anglais (Cambridge, Bath) de même que dans quelques autres capitales ou villes européennes (Vienne, Copenhague, Madrid, Cadix, Abo), ainsi qu’à Philadelphie. Une partie de ces savants travaillent d’ailleurs en dehors des académies, soit dans des universités, des écoles supérieures ou d’autres établissements étatiques, ou sont des hommes d’Église ou encore des particuliers fortunés. On notera que les villes universitaires sont dans l’ensemble moins bien représentées que les villes d’académies [18].

Au niveau national également, le critère de l’affiliation académique donne plus de poids aux pays qui possèdent de grandes académies, en particulier la France, la Grande-Bretagne, la Suède et la Russie, qui sont centralisées, et même l’Italie, qui ne l’est pas (tableau 3). L’Allemagne fait cependant exception, ce qui démontre que l’Académie de Berlin, d’ailleurs résolument francophile, n’avait pas une dimension nationale si évidente au cours du XVIIIe siècle [19]. Au sein de la communauté des affiliés aux grandes académies scientifiques, les États germaniques ne représentent, sans la Prusse, que 7% des effectifs contre 12,6% des astronomes de Bernoulli. La Prusse, pourtant bien moins peuplée, et moins urbaine que le reste de l’Allemagne, en compte presque autant à elle seule (5,8%). La structure multiétatique de l’Allemagne produit donc une multiplicité de centres scientifiques secondaires (Göttingen, Halle, Leipzig, Mannheim, Nuremberg, Wittenberg), peuplés d’une plus forte proportion de savants de second plan et d’amateurs peu susceptibles d’être reconnus par les grandes académies étrangères, ou même par celle de Berlin.

Même s’il atteint, à la fin du XVIIIe siècle, une sorte d’apogée (Mac Clellan, 1985), le système académique européen a donc non seulement ses marges et ses périphéries, mais aussi ses zones d’ombres qui, dans le cas de l’Allemagne notamment, faussent quelque peu la perspective. Dans l’espace germanique, pourtant doté de multiples académies (Berlin, Göttingen, Munich, Mannheim et même Erfurt, sans compter la Leopoldina), c’est en effet à partir des universités que se constituera bientôt un mouvement culturel national, capable de transcender les États existants et de stimuler la formation scientifique tant pratique que théorique. L’initiative de ce mouvement échappera d’ailleurs en grande partie aux différents États, malgré la création de nouvelles universités dans des capitales comme Berlin (1810), Munich (1826), Stuttgart (1829) ou Hanovre (1831).

En fin de compte, ce nombre restreint d’académies, plus ou moins prestigieuses, ainsi que leur fonctionnement ambivalent dans des horizons en grande partie étatiques ou nationaux, offre peut-être une explication inédite des limites apportées à l’universalité des Lumières par l’inexorable affirmation des États, des sociétés et des cultures nationales. À y regarder de près, c’est surtout en France que le système académique était bien implanté, grâce à une trentaine d’académies de province établies pour la plupart après 1740-1750 (tableau 4). Leur impact scientifique, quoique variable, fut en général limité (comme le prouve la faible insertion de savants provinciaux dans les grands réseaux académiques d’Europe), mais leur rôle dans la diffusion des valeurs morales et politiques généralement associées aux Lumières fut en revanche déterminant (Roche, 1978). En Grande-Bretagne, le modèle de société savante pragmatique que constituait la Royal Society de Londres fut reproduit de différentes manières à Birmingham (Lunar Society, 1765), à Edimbourg (Royal Society, 1783), à Manchester et Newcastle (Literary and Philosophical Society, 1781 et 1793) ainsi que dans d’autres lieux plus inattendus [20]. En Allemagne, la portée nationale de l’Académie de Berlin fut freinée par l’existence d’institutions similaires dans d’autres États comme le Hanovre, la Bavière ou le Palatinat, et plus encore par le fait que, sans parler de la philosophie proprement dite, de solides traditions scientifiques se développèrent également en milieu universitaire, notamment pour ce qui concerne la physico-mathématique, l’astronomie, la médecine ou la chimie. En Italie, autre pays de forte tradition universitaire et urbaine, le rôle des académies de Bologne, Turin, Naples, Padoue et Mantoue (celle-ci sous domination autrichienne) fut sans doute assez restreint. Mais le renouvellement scientifique universitaire le fut également, et l’impulsion vient d’ailleurs de Pavie, en Lombardie autrichienne.

Grâce à la complémentarité entre l’Académie de Stockholm (sciences appliquées) et l’université d’Uppsala (sciences théoriques), la Suède figure encore, à la fin du XVIIIe siècle, dans la catégorie des grandes nations scientifiques avec 8,1% des affiliations aux principales académies. Il en va de même pour la Russie (5% de ces mêmes affiliations), grâce aux efforts considérables consentis par les successeurs de Pierre Ier pour établir l’Académie de Saint-Pétersbourg comme l’un des moteurs de la modernisation de l’empire. À l’inverse, les États des Habsbourg, privés d’académie dans la capitale, semblent quelque peu coupés des grands réseaux scientifiques européens. Il existe pourtant des groupes de chercheurs dans plusieurs parties de l’Empire, et des académies dans les provinces «autrichiennes» des Pays-Bas (Bruxelles) de Bohême (Prague) et de Lombardie (Mantoue). De la même manière, le potentiel scientifique de l’Espagne, quoique relativement limité, est sous-estimé du fait de l’absence d’académie à Madrid. La même remarque vaut pour le Portugal et plus encore pour les colonies ibériques d’Amérique du Sud ou d’Asie, où exercent quelques chercheurs de valeur. Les États-Unis, déjà dotés de quelques concentrations de chercheurs, notamment à Philadelphie, souffrent du même éloignement géographique, mais aussi de leur caractère encore très rural. À l’inverse, la Suisse, bénéficie d’une bonne intégration dans les réseaux académiques, en particulier grâce à l’Académie des sciences de Paris. Ceci lui permet de dépasser les Pays-Bas, en plein déclin scientifique depuis le milieu du siècle au moins, ou des nations scientifiques de second plan comme le Danemark ou la Pologne. Enfin, de petits groupes de chercheurs existent au sein de nations sans État telles que la Bohême, la Hongrie et la Belgique sous tutelle autrichienne, la Finlande sous tutelle suédoise ou les pays baltes sous tutelle russe.

Tous ces cas de figures reflètent des situations institutionnelles, culturelles et sociales plus ou moins spécifiques. Celles-ci traduisent aussi des conceptions différentes de la science et de son rôle dans la société au sens large. Une fois encore, l’universalité des Lumières, et de la culture scientifique qui leur est volontiers associée, ne concerne au fond qu’un nombre assez limité de chercheurs bien insérés dans les réseaux académiques, ou situés dans d’autres instances ou lieux privilégiés (facultés universitaires modernes, capitales, etc.). Dans beaucoup d’endroits, qui ne sont d’ailleurs pas tous périphériques géographiquement parlant, les sciences de la nature ne règnent pas encore sans partage. Même en Grande-Bretagne, Oxford et Cambridge demeurent davantage vouées aux humanités qu’aux sciences, à l’exception peut-être des mathématiques. Même le fameux «Scottish Enlightenment» brille autant, sinon plus, dans les domaines de la philosophie morale et de l’économie politique que dans celui des sciences de la nature. En Allemagne également, les universités les plus prestigieuses sont loin de se vouer exclusivement aux sciences. Ainsi, la philosophie idéaliste règne presque sans partage à Jena, tandis qu’à Göttingen, l’histoire et les sciences caméralistes font encore figure de culture dominante. Dans l’ensemble des facultés de philosophie d’Allemagne, les sciences empiriques ou expérimentales ne progressent d’ailleurs que très lentement.

Conclusion: une perspective dynamique

Après avoir reconstitué la géographie scientifique européenne des années 1770, on peut se demander à quoi ressemblait celle-ci quelques décennies plus tôt, ou plus tard. Pour d’évidentes raisons de place, et de documentation, cette mise en perspective se bornera à considérer l’évolution des communautés nationales française, britannique et allemande, telles qu’elles apparaissent à travers le Dictionary of Scientific Biography de Gillispie et le Historical Catalogue of Scientists de Robert M. Gascoigne. Autant dire que seuls les spécialistes d’une certaine valeur peuvent ainsi être pris en compte. Mais leur rôle dans la dynamique d’ensemble est bien sûr déterminant.

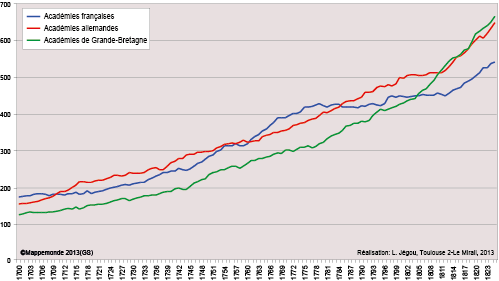

Pour ce qui concerne la communauté européenne des astronomes, il faut savoir que les années 1770 correspondent à une sorte d’apogée de l’astronomie des Lumières, marquée par la détermination précise des longitudes en mer et sur terre (qui faisait elle-même suite à la détermination de la figure exacte de la Terre) et par la mesure de la distance Terre-Soleil à travers l’observation des transits de Vénus (1761 et 1769). Or, après la réalisation de ces grands programmes de recherche, les effectifs de la discipline ont stagné pendant un demi-siècle: pour être plus précis, ils ont reculé dans les décennies 1780 et 1790 avant de retrouver au milieu des années 1820 leur niveau de la fin des années 1770 (Sigrist, 2008c). Mais ce qui nous intéresse ici, c’est la géographie, vue à travers la dynamique des grandes communautés nationales. Or celle-ci révèle d’étonnants contrastes (fig. 4).

| 4. Evolution comparée des effectifs de l’astronomie française, allemande et britannique, 1700-1825 |

Ainsi, la France, qui avait la communauté d’astronomes la plus considérable à la fin du XVIIe siècle, époque de la mise en service de l’Observatoire royal de Paris, a peu à peu perdu cette avance dans le premier tiers du XVIIIe siècle. Elle a ensuite connu quatre décennies d’expansion continue, qui lui ont permis de distancer la Grande-Bretagne, voire l’ensemble des États germaniques, dans les années 1760 et 1770. Il s’en est suivi deux décennies de stagnation des effectifs, puis une chute de ceux-ci dans la dernière décennie du siècle. Cette chute, qui se poursuivra jusque dans les années 1820, fera diminuer de moitié la communauté des astronomes français. Ce déclin est probablement lié, pour partie, au dépérissement de la marine française et à l’abandon des ambitions coloniales de la France sous la Révolution et l’Empire. Mais il est sans doute lié à d’autres causes qui restent à établir, comme la montée en puissance des sciences appliquées, particulièrement favorisées dans les grandes écoles de la République.

Toute différente est la dynamique de l’astronomie britannique, où la progression des effectifs de la première moitié du siècle est suivie d’un affaiblissement dans les années 1760 et 1770, puis d’une reprise qui s’amorce dès 1780 et s’accélère après 1815. Ce fait suggère un parallèle avec le redéploiement de l’Empire britannique dans l’hémisphère Sud, après la perte de l’Amérique. Ce redéploiement, qui prend de l’ampleur après la fin des guerres napoléoniennes, requiert d’importants travaux cartographiques et hydrographiques, donc des triangulations qui donnent du travail à tout un groupe d’astronomes géodésistes. Cette expansion territoriale permet aussi aux astronomes britanniques de disposer de nouveaux observatoires en Afrique du Sud, en Inde et jusqu’en Australie. Dans les pays germaniques enfin, les effectifs de la communauté des astronomes ont crû continûment, grâce à un système universitaire décentralisé, où le nombre total de postes augmente assez régulièrement. Ces traditions universitaires ont apparemment permis à l’astronomie germanique de franchir en douceur le difficile cap qui sépare l’achèvement des programmes du XVIIIe siècle, focalisés sur la Terre et le système solaire, d’une nouvelle phase de développement de la discipline, orientée vers l’astronomie stellaire et vers de nouveaux raffinements de la mécanique céleste.

À l’époque de l’inventaire de Jean III Bernoulli, l’astronomie française, qui reste en partie une astronomie de gentilshommes (à l’image d’un Grandjean de Fouchy, le secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences), est donc à son zénith. Une génération plus tôt, l’astronomie navale britannique lui tenait pourtant la dragée haute. Une génération plus tard, c’est l’astronomie universitaire allemande qui paraît la plus dynamique. On assiste donc à des évolutions assez spectaculaires, mais qui demeurent propres à l’astronomie. D’autres disciplines, comme la botanique, semblent montrer, au contraire, une relative stabilité dans la distribution des spécialistes [21].

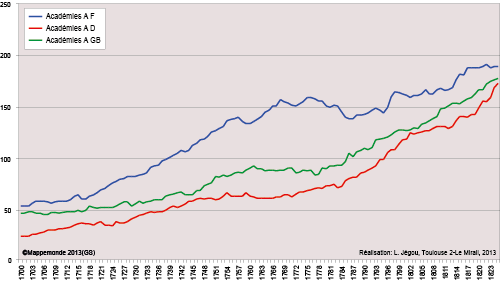

| 5. Évolution comparée des effectifs de la communauté académique française, allemande et britannique, 1700-1825 |

Au niveau des communautés nationales de chercheurs, la stabilité géographique semble également constituer la règle, du moins si l’on se base sur la dynamique, très comparable sur le long terme, des communautés académiques françaises, britanniques et allemandes (fig. 5) [22]. Le spectaculaire déclin scientifique des Pays-Bas après le premier tiers ou la première moitié du XVIIIe siècle montre qu’il existe pourtant des exceptions. La communauté académique française connaît elle-même, entre 1775 et 1815, une sorte de stagnation qui la fait passer du premier au troisième rang des communautés savantes nationales. Peut-être ne s’agit-il d’ailleurs que d’une apparence, due aux guerres de coalition qui ont opposé la France aux monarchies européennes entre 1792 et 1815: celles-ci pourraient, en effet, avoir privé les savants français de cette génération d’une partie la reconnaissance qui lui eût été offerte par les académies étrangères en temps de paix. Seul un inventaire des savants qui ne ferait pas intervenir le critère de l’affiliation académique (en se basant par exemple sur des index historiques) permettrait de valider ou d’invalider cette hypothèse.

Si l’on considère de manière séparée les grands savants, soit ceux qui figurent dans le Dictionary of Scientific Biography ou qui bénéficient d’affiliations académiques multiples, ce phénomène reste à peu près le même, sauf que l’avantage de la France, beaucoup plus marqué initialement, se maintient encore au début du XIXe siècle, quoique d’une manière atténuée (fig. 6). Dans le régime de pénurie de chercheurs et de difficiles communications qui prévalent à l’époque, cet avantage pourrait d’ailleurs être lié, en partie, à la concentration des savants français dans la capitale, une concentration propice à l’émulation et aux collaborations. Dans une moindre mesure, ce phénomène vaut aussi pour la Grande-Bretagne, où Londres joue un rôle prééminent (quoique pas aussi écrasant que Paris). De ce point de vue, l’Allemagne, qui additionne les centres de recherche secondaires peuplés d’une plus grande proportion de savants d’importance moyenne ou mineure, présente un handicap dû à sa géographie politique.

| 6. Évolution comparée des effectifs de l’élite académique française, allemande et britannique, 1700-1825 |

Quoi qu’il en soit, le développement de la recherche au niveau d’une nation semble bien se faire selon des rythmes beaucoup plus réguliers que celui de disciplines particulières, pour lesquelles quelques institutions, quelques événements ou même des individus clés peuvent jouer un rôle déterminant. Il est vrai qu’au niveau national, des facteurs propres à une discipline, à une institution ou à une localité peuvent se compenser mutuellement, indépendamment de l’organisation institutionnelle censée offrir une plus grande continuité à l’entreprise scientifique.

Bibliographie

BEN-DAVID J. (1971). The Scientist’s Role in Society: A Comparative Study. Englewood Cliffs (New Jersey): Prentice Hall Inc., coll. «Foundations of modern sociology series», 207 p. ISBN: 0-13-796557-5

BOSCHUNG U. (2002) Repertorium zu Albrecht von Hallers Korrespondenz, 1724-1777. Basel: Schwabe, coll. «Studia Halleriana», 2 vol. ISBN: 3-7965-1325-5

CANDOLLE DE A. (1885). Histoire des sciences et des savants depuis deux siècles, d’après l’opinion des principales académies ou sociétés scientifiques. 2e éd. Genève [Rééd. Fayard, 1987, ISBN: 2-213-01969-X]

CLARK W., GOLINSKI J., SCHAFFER S., dir. (1999). The Sciences in enlightened Europe. Chicago, Londres: University of Chicago Press, 566 p. ISBN: 0-226-10939-9

CROSLAND M., dir. (1975). The Emergence of Science in Western Europe. Londres: Macmillan. ISBN: 0-333-18217-0

GASCOIGNE R. M. (1984). A Historical Catalogue of Scientists and Scientific Books. From the Earliest Times to the Close of the Nineteenth Century, New York and London, Garland Publishing. ISBN: 0-8240-8959-6

GASCOIGNE R. (1992). «The Historical Demography of the Scientific Community, 1450-1900». Social Studies of Science, n° 22, p. 545-573. doi: 10.1177/0306312792022003005

GILLISPIE Ch. C., dir. (1970-1980). Dictionary of Scientific Biography. New York: Scribner’s sons, (16 vol.).

HAHN R. (1971). The Anatomy of a Scientific Institution. The Paris Academy of Sciences, 1666-1803. Berkeley: University of California Press. ISBN: 0-520-05738-4

LIVINGSTONE D. N. (2003). Putting Science in its Place. Geographies of Scientific Knowledge. Chicago, Londres: The University of Chicago Press. ISBN: 0-226-48722-9

MAC CLELLAN J.E. (1985). Science Reorganized: Scientific Societies in the Eighteenth Century. New York: Columbia University Press, 413 p. ISBN: 0-231-05996-5

POGGENDORFF J. Ch. (1863). Biographisch-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften. Leipzig: J. A. Barth, 2 vol.

POLANCO X. (1990). «Une science-monde: la mondialisation de la science européenne et la création de traditions scientifiques locales». In POLANCO X. dir., Naissance et développement de la science-monde. Production et reproduction des communautés scientifiques en Europe et en Amérique latine. Paris: La Découverte; Satrsbourg: Conseil de l’Europe; Paris: Unesco, coll. «Textes à l'appui. Anthropologie des sciences et des techniques», 237 p. ISBN: 92-871-1774-8; ISBN: 92-3-202663-5

PORTER R., TEICH M., dir. (1981). The Enlightenment in National Context. Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press, 275 p. ISBN: 0-521-23757-2

ROCHE D. (1978). Le siècle des Lumières en province. Académies et académiciens provinciaux, 1680-1789. Paris, La Haye: Mouton, 2 vol.

SIGRIST R. (2008a). «Correspondances scientifiques du 18e siècle: présentation d’une méthode de comparaison». Revue Suisse d’Histoire, vol. 58, n° 2, p. 147-177. doi: 10.5169/seals-99090

SIGRIST R. (2008b) «La ‘‘ République des sciences ’’: essai d’analyse sémantique». Dix-Huitième Siècle, vol. 40, p. 333-357.

doi: 10.3917/dhs.040.0333

SIGRIST R. (2008c). «Quand l’astronomie devint un métier. Grandjean de Fouchy, Jean III Bernoulli et la «République astronomique», 1700-1830». Revue d’Histoire des Sciences, vol. 61, n° 1, p. 105-132.

SIGRIST R. (2009). «Scientific Networks and Frontiers in the Golden Age of Academies (1700-1830). An essay with new data». In EBERHAT H., BARKHOFF J., dir. Networking across Borders and Frontiers. Demarcation and Connectedness in European Culture and Society. Frankfurt: a.M., Peter Lang, 2009, p. 35-65. ISBN: 978-3-631-59003-4

SIGRIST R., WIDMER E. (2011). «Training links and transmission of knowledge in 18th century botany: a social network analysis». Redes. Rivista Hispana para el analisis de redes sociales, vol. 21, n° 7, p. 319-359.

WOOLF H. (1959). The Transits of Venus. A Study of Eighteenth-Century Science. Princeton: Princeton University Press.