Une frise-modèle du temps long urbain

![]() Dossier Chrono-chorématique urbaine

Dossier Chrono-chorématique urbaine

Modéliser l’évolution de la ville française (et dans une large mesure européenne), au niveau le plus général et au seul moyen de quelques figures, constitue une ambition apparemment démesurée. C’est pourtant le défi que se propose de relever l’approche chrono-chorématique.

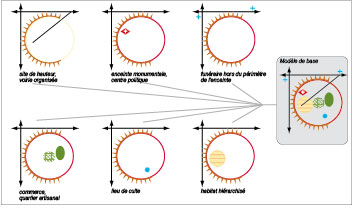

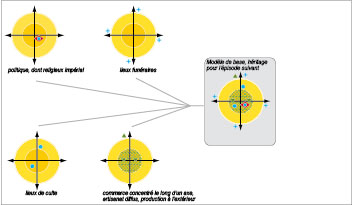

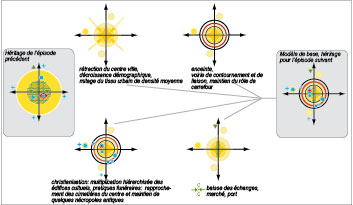

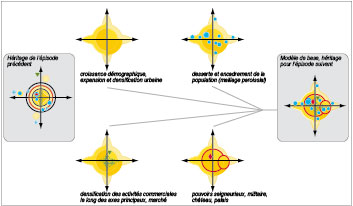

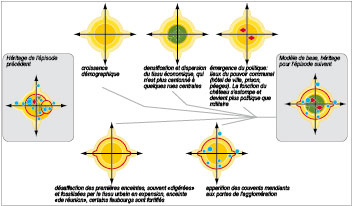

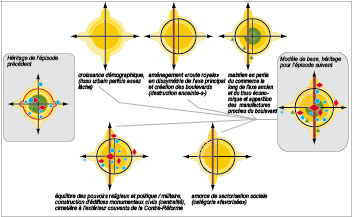

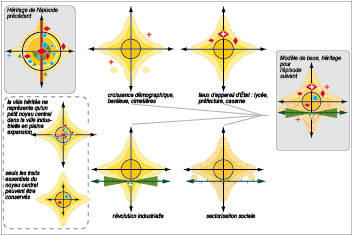

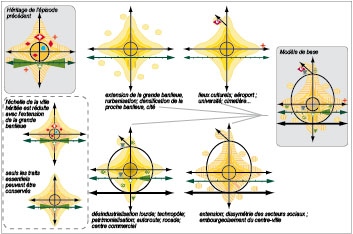

Huit épisodes successifs ont été définis pour étudier la trajectoire urbaine sur le temps long, constituant ainsi une frise théorique. Chaque épisode est identifié par un titre et non par des bornes chronologiques; il est décrit par une planche et par un texte explicatif. Les planches sont toutes construites selon le même modèle:

- à gauche, le chrono-chorotype de l’épisode précédent. Il existe quelques variantes induites par des raisons historiques: l’épisode 1 n’est pas précédé d’un modèle urbain en Gaule, l’épisode 2 est considéré comme une nouvelle fondation et les deux derniers épisodes sont assortis d’un changement d’échelle;

- au centre, les principales transformations urbaines sélectionnées pour la construction du nouveau chrono-chorotype;

- à droite, le chrono-chorotype (ou «modèle de base») de l’épisode étudié.

Le texte d’explication reprend les différentes étapes de la construction du chrono-chorotype en insistant sur les permanences par rapport à l’épisode précédent et sur les phénomènes nouveaux, propres à l’épisode.

| La frise des modèles, la frise comme modèle |

La représentation et la caractérisation des épisodes résultent des choix de modélisation, de sorte que certains aspects de la ville n’apparaissent plus distinctement. La neuvième et dernière section de l’article, intitulée «Hors de la frise: les composantes urbaines non visibles dans la modélisation», ne présente pas de planche mais revient sur ces «angles morts» assumés de la frise théorique.

| 1. Fabrication du modèle de ville, épisode 1 - L’oppidum |

|

Les archéologues protohistoriens militent depuis une trentaine d’années pour promouvoir la thèse selon laquelle une expression spécifique de l’urbain, devant peu à la tradition méditerranéenne, aurait été mise en place dans le monde celte, vaste espace s’étendant à l’ouest de l’Europe et au nord des Alpes, des îles Britanniques à la Hongrie occidentale (Vaginay, Buchsenschutz, 2009). Les oppida sont soit des sites de hauteur réoccupant l’emplacement de sites fortifiés plus anciens, soit des fondations de toutes pièces en plaine.

Ces archéologues discutent le début de cette forme d’urbanisation, soit dès l’époque des sites qualifiés de princiers aux VIe-Ve siècles, soit plus tard avec les nombreux oppida des années 120 av. J.-C. Aujourd’hui, c’est la multiplication des preuves qui atteste les seconds, dénommés les oppida, terme qui qualifierait aussi bien les sites princiers si ceux-ci se révélaient urbains. Des villes actuelles contiennent dans leur sol des traces ténues d’occupation d’un oppidum et encore plus ténues d’occupation d’un site princier. Est-ce le reflet d’une réalité historique ou un effet de source lié à la fragilité des preuves? Nombre de préhistoriens sont convaincus du début précoce de l’urbanisation aux VIe-Ve siècles, de son effacement puis de sa reprise au IIe siècle.

Les oppida sont des lieux auxquels sont reconnus des attributs qui, dans le milieu scientifique, sont des révélateurs du fait urbain lorsqu’il s’agit de la ville antique et médiévale.

Ainsi, ils sont toujours pourvus d’une vaste enceinte et de portes monumentales. Un plan de voirie y est souvent discernable. Une hiérarchie de l’habitat est repérable. Une spécialité des quartiers à vocation artisanale ou résidentielle peut être révélée. Des lieux de réunion ou des édifices communautaires sont identifiés, de même que des monuments à vocation symbolique. L’existence de lieux de culte est attestée. Les morts sont regroupés dans des lieux particuliers, hors du périmètre de l’enceinte.

Ce bilan résulte du rapprochement d’informations recueillies à travers l’Europe sur des sites dispersés. Une propriété des oppida tient à leur superficie qui les distingue des autres établissements contemporains du monde celtique. Les oppida couvrent, en effet, à l’intérieur de leur enceinte des dizaines voire plus d’une centaine d’hectares dont le degré d’occupation demeure incertain.

Comme la recherche systématique dans les oppida est assez récente, le tableau général résulte pour l’instant du rapprochement d’observations et de résultats épars auxquels on prête une valeur d’exemple, car la question des nombres, et donc des seuils urbains, n’est pas résolue: combien de rues, d’habitations, d’artisans, de métiers, par exemple, pour faire une ville d’un oppidum? Les archéologues protohistoriens ont dépassé le stade des seules hypothèses mais pas encore atteint celui de l’administration indiscutable de la preuve par la répétition des situations. S’agit-il de quelques villes ou d’un maillage urbain?

Les archéologues interprètent ces oppida comme des centres politiques et commerciaux. L’organisation de l’espace intérieur est un argument décisif en faveur d’un système politique et social sophistiqué dans une société au moins hiérarchisée, comprenant maîtres et population dépendante, sinon réellement stratifiée en classes sociales interdépendantes et inter-agissantes.

Les oppida sont aussi censés s’appuyer sur une base territoriale où s’exerce le contrôle de la production et des approvisionnements comme celui des activités politico-religieuses dans un ressort tribal. À côté d’eux se trouvent en sus des fermes et des résidences aristocratiques, de rares agglomérations de plaine, ouvertes ou encloses, au caractère rural ou très spécialisé. Ces établissements ruraux exploitent les ressources agricoles et les transforment, alors que d’autres sont cantonnés dans une production particulière liée à une ressource locale comme le métal, par exemple, et d’autres encore sont des complexes à vocation religieuse.

La nouveauté du temps des oppida des IIe et Ier siècles par rapport à celui des sites princiers des VIe et Ve siècles réside — outre dans l’usage de l’écriture — dans la généralisation de l’usage de la monnaie et donc, aux yeux des archéologues, du commerce d’objets manufacturés dont les ateliers de production sont révélés par les fouilles. La question à résoudre à cet égard touche à l’identification du moment historique où s’effectua le passage du primat de la demande sur celui de la commande, si l’on admet que la commande ressortit aux sociétés hiérarchisées et la demande aux sociétés stratifiées.

En Gaule, certaines villes romaines furent installées sur le site d’un oppidum qui fut alors réorganisé, d’autres créées à proximité plus ou moins immédiate, ce qui conduisit, selon les lieux, à l’effacement complet ou à la marginalisation de ce premier héritage urbain.

| 2. Fabrication du modèle de ville, épisode 2 - La ville ouverte |

|

Du Ier siècle (av. ou apr. J.-C. selon les lieux) au IIIe, sous le vocable de ville classique, on entend une ville ouverte, sans enceinte, créée de toutes pièces à l’époque romaine ou prenant la suite d’une agglomération gauloise, oppidum ou agglomération de plaine. Cette définition vaut surtout pour les villes de Gaule, les chefs-lieux de cité. En effet, fut établi, dans presque chaque territoire de peuple gaulois, généralement à la toute fin du Ier siècle av. J.-C., un chef-lieu de cité (civitas), relais de l’administration impériale et siège du pouvoir local. C’est dire le primat politique et administratif qui sous-tend ce système et, partant, l’approche du phénomène urbain antique en Gaule. Il est tout aussi prégnant dans la dénomination couramment utilisée aujourd’hui d’agglomération secondaire pour regrouper dans une même classe toutes les autres agglomérations, grandes ou petites, qui ne sont pas la capitale d’une cité.

Dans les limites de la France actuelle, on dénombre une petite centaine de chefs-lieux de cités. Parmi eux se trouvent une quinzaine de colonies, «fondations» dotées d’une enceinte, signe de leur statut. Ces villes fondées, et surtout leur territoire, étaient destinées à recevoir des vétérans pour qui des lots avaient été prévus selon un plan préétabli, un cadastre dont la vocation était surtout rurale. Dans les autres chefs-lieux, créés et non fondés, un territoire était aussi délimité, la cité, sans assignation autoritaire de terres.

Un chef-lieu de cité est caractérisé par la présence, monumentalisée au cours des Ier et IIe siècles, des éléments indispensables à la représentation du pouvoir et du culte impérial ainsi qu’à l’exercice de la gestion locale.

Le forum est, par essence, le centre de la ville romaine classique. S’y trouvent les autels du culte impérial, la basilique civile où les magistrats de la cité rendent la justice, souvent une curie, siège du sénat local, ainsi qu’une grande place entourée d’une multitude d’échoppes qui en font le lieu privilégié des transactions de toute nature.

D’autres monuments publics se trouvent dispersés dans l’espace urbanisé: des thermes qui sont autant de lieux de rencontre et de négociation, des temples dédiés à diverses divinités romaines ou indigènes, des édifices de spectacle comme les théâtres ou les amphithéâtres, plus rarement des odéons et des cirques. Liés à l’exercice de l’évergésie, la taille et le nombre de ces édifices témoignent avant tout de la capacité des élites locales à concentrer en ville le produit des surplus acquis à partir de leurs domaines fonciers et autres activités de production et de commerce. Ainsi, ces élites rivalisent dans des dépenses somptueuses qui, faites au nom du bien commun, assurent à leur famille une place de choix dans l’exercice du pouvoir à l’échelon local ou plus largement.

L’approvisionnement de la ville s’effectue en priorité à partir du territoire environnant, par l’intermédiaire de marchés spécialisés, d’abattoirs et de boucheries, de boulangeries de demi-gros qui alimentent à leur tour des échoppes de quartier éparpillées dans l’habitat. Celui-ci est généralement mixte regroupant, d’une part, les échoppes des commerçants des métiers de bouche et celles des petits artisans spécialisés dans le service et, d’autre part, l’habitat domestique, petites et grandes habitations.

Néanmoins il existe des quartiers que le statut de leurs habitants distingue: certains regroupent de vastes domus parfois prestigieuses et, à l’inverse, d’autres sont marqués par leurs activités polluantes, le long des voies d’accès à la ville et auprès des cours d’eau qui servent d’exutoire.

La transition entre le monde urbain, centre et périphérie, et le monde rural environnant s’effectue parfois au travers de telles zones artisanales polluantes et toujours par l’intermédiaire du monde des morts, nettement séparé de celui des vivants.

Les chefs-lieux de cité contrôlent l’activité économique de territoires nécessaires à leur existence et à leur développement. Ils tiennent un rôle vital de redistribution. Le plus souvent, les agglomérations secondaires d’une cité ont une activité spécialisée dans la transformation des matières premières qui ne s’effectue que rarement dans les chefs-lieux, pour ce qui touche à la production destinée à un marché élargi.

Enfin, lorsqu’une cité couvre un vaste territoire, des relais urbains sont parfois nécessaires, le plus souvent à vocation religieuse et/ou politique.

Épisode 3 — La cité enclose, ville réduite

| 3. Fabrication du modèle de ville, épisode 3 - La cité enclose, ville réduite |

|

Rétraction, fortification et christianisation de l’espace urbanisé sont les phénomènes majeurs de la période. En 380, le christianisme devient religion d’État; l’évêque est alors un chef spirituel, administratif et politique, qui défend les intérêts de sa cité. Lorsqu’il transfère sa résidence, une nouvelle ville épiscopale se développe, tandis que l’ancien chef-lieu régresse parfois au rang de village.

L’habitat et les éventuelles spatialisations sociales ou économiques sont mal connus, d’autant que les textes ne compensent pas les sources archéologiques. La raréfaction de la maçonnerie complique le repérage des vestiges, fossilisés dans des stratifications (appelées faute de mieux terres noires) unifiées par des phénomènes de bioturbation dus à diverses activités (agriculture vivrière, artisanat du feu, activités domestiques…). En l’état, deux processus peuvent être distingués:

- entre le IIIe et le VIe siècle, une forte rétraction de l’espace habité, qui recentre, par mitage progressif, l’habitat dans les murs de la cité et autour du groupe épiscopal;

- à partir des VIIe-VIIIe siècles, le développement de quartiers polarisés par l’activité émanant des principaux pôles religieux (basiliques ou monastères), parfois fondés bien avant.

Phénomène rare dans l’histoire urbaine, le premier processus traduirait, pour certains, la réduction des fonctions urbaines au seul rôle de chef-lieu administratif et un recul démographique. D’autres explications sont envisagées comme une restructuration signe d’une urbanité nouvelle (à la fois resserrement du tissu urbain traditionnel et relâchement de l’emprise urbaine, plus grande densité du bâti intra-muros, utilisation massive du bois et de la terre dans la construction).

À partir de la fin du IIIe siècle, le resserrement se conjugue avec la construction d’une enceinte autour du secteur le plus habité, le plus actif ou le plus adapté, excluant, souvent, l’ancien centre civique. La plupart des enceintes sont édifiées avant le milieu du IVe siècle, mais leur construction se prolonge jusqu’au VIe siècle. L’enceinte est une mise en défense et une parure monumentale qui symbolise la ville et la présence du pouvoir. Elle crée, de facto, un nouveau cadre topographique avec un centre et une périphérie, avec des points de passage et des voies de contournement, ce qui induit de nouvelles circulations. Centre et périphérie sont plus ou moins densément occupés et bâtis. Dans la périphérie, certains habitats sont directement liés à l’occupation antérieure; d'autres apparaissent autour de pôles religieux, situés parfois loin de l’enceinte, et peuvent donner naissance au IXe siècle à un bourg ou à une agglomération non fortifiée.

Dans les murs, le complexe épiscopal est la nouvelle centralité, se substituant à l’ancien centre civique monumental. Les églises suburbaines sont en majorité construites aux abords d'une nécropole ancienne et/ou des axes routiers. L’évergésie n’a pas disparu mais pratiquée par une population plus diversifiée socialement, elle semble orientée presque exclusivement vers le domaine religieux. À côté de l’évêque, les laïcs fondent oratoires, basiliques ou communautés religieuses. Entre le IVe et les VIIe-VIIIe siècles, les nécropoles les plus éloignées sont peu à peu abandonnées pour de nouveaux ensembles funéraires disséminés aux abords de l’enceinte ou autour de la basilique d’un saint vénéré; la présence d’un lieu de culte, associé ou non dès l’origine aux sépultures, assure leur pérennité.

Les échanges semblent peu développés. La production n’est pas absente, mais la ville ne joue toujours pas de rôle majeur en ce domaine. Le bâtiment demeure un moteur important de l’économie, requérant ouvriers spécialisés et artistes, en particulier pour les édifices religieux. À partir des VIIe et VIIIe siècles, la reprise du commerce régional et à longue distance entraîne toutefois le développement de marchés et de quartiers artisanaux suburbains, localisés près des ports pour les villes situées sur des axes maritimes ou fluviaux. Les anciennes cités sont parfois concurrencées ou relayées par de nouvelles agglomérations, à l’instar des comptoirs, appelés wick ou vicus, qui apparaissent sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord mais dont on saisit encore mal l’origine (aristocratique ou émanant des cités).

La nouvelle configuration fixe durablement la représentation de la ville: à l'image de la Jérusalem céleste, la ville ceinte de remparts et dotée d’églises est le cadre idéel du chrétien.

| 4. Fabrication du modèle de ville, épisode 4 - La cité multiple |

|

L’héritage d’une ville centrée et enclose ne vole pas en éclats. Il structure le paysage et la forme urbaine. Mais l’apparition de plusieurs pouvoirs concurrents sans unité urbaine donne lieu à une ville multiple autour du château, de la cathédrale, du cloître canonial, des monastères, des marchés. Chacun de ces lieux de pouvoir marque durablement l’espace urbain. Le modèle de cette ville multiple est assez simple. Il se caractérise par:

- une croissance démographique qui va de pair avec une densification et une expansion de l’espace urbanisé;

- une densification des activités économiques avec la présence de marchés et le développement du commerce concentré le long des axes principaux (soit à l’intérieur d’un pôle soit entre deux pôles);

- l’affirmation du pouvoir des chapitres avec l’organisation des quartiers canoniaux aux abords de la cathédrale ou de collégiales;

- l’organisation de la desserte et de l’encadrement de la population avec la mise en place du maillage paroissial;

- la disparition des espaces funéraires spécialisés avec l’entrée des morts en ville;

- la matérialisation du pouvoir civil et militaire du seigneur par le château ou le palais.

La réalité est plus complexe car la juxtaposition de ces marqueurs met également en évidence les contradictions entre l’unité spatiale de la ville et la diversité sociétale des pouvoirs en présence.

Le développement des villes qui caractérise cet épisode, avec la densification d’un espace urbain à nouveau en expansion, traduit une reprise de la croissance démographique et la multiplication des fonctions urbaines, économiques, religieuses, civiles et militaires. Pour autant, il faut là encore y voir le signe d’une restructuration urbaine progressive accompagnée d’un nouveau changement de la manière de vivre en ville. En d’autres termes, s’il n’y a pas de déprise urbaine dans l’épisode précédent, il n’y a pas de reprise dans celui-ci.

Le pouvoir croissant de l’évêque, des chapitres, la montée en puissance de grands monastères et la structure seigneuriale de la société civile donnent lieu à une production d’espaces urbains que l’utilisation croissante de la pierre contribue à pérenniser. On assiste à un nouveau changement des modes de construction traduisant une manière de vivre et de fabriquer l’espace urbain dont les traces matérielles resteront plus lisibles.

Du point de vue morphologique, les voies de contournement sont toujours présentes mais ne sont plus caractéristiques du changement de la trame urbaine. Les enceintes marquent les polarités autour des résidences du seigneur laïc et/ou de l’évêque, de monastères. Il peut y avoir autant d’enceintes seigneuriales ou religieuses qu’il se constitue de lieux d’exercice du pouvoir suffisamment forts. La ville est polynucléaire dans sa morphologie et elle est multiple par la coexistence des pouvoirs en présence. Chacun d’entre eux est producteur d’espaces imbriqués parfois superposés qui, réunis, constituent l’espace urbain. C’est l’équilibre entre ces pôles qui fait l’unité urbaine. Chacun développe sa propre activité économique, parfois en concurrence. Chaque pôle, château, cathédrale, abbaye, augmente son emprise sur la population tant dans le registre administratif et politique que dans le registre économique.

La ville épiscopale est polarisée par le développement du quartier canonial autour de la cathédrale et structurée par la desserte et l’encadrement systématique de la population avec la mise en place du maillage paroissial. La paroisse est le lieu ordinaire de déroulement de la vie civile, cadre des levées financières quelle que soit leur destination.

Les abbayes, comme les châteaux, concurrencent les cités épiscopales en devenant sièges du pouvoir et de la richesse. Elles constituent des centres cristallisant les activités, au rôle économique considérable. Le développement de nouvelles centralités, qu’elles soient juxtaposées, intérieures ou extérieures à la cité épiscopale, entraîne un essor économique concurrentiel notable qui marque à la fois le paysage urbain (urbanisation, expansion et densification) et le rang des villes dans leur inscription dans un réseau. Ce rôle économique donne un nouveau sens au phénomène urbain alors que les cités sont concurrencées dans leur rôle religieux et militaire.

Les marqueurs de cet épisode coexistent paradoxalement:

- la multipolarité des pouvoirs qui se traduit dans les formes urbaines;

- le maillage paroissial qui structure l’espace social;

- la densification et l’expansion de l’espace urbain;

- les enceintes, militaire ou monastique, qui sont un élément symbolique de la ville médiévale.

Pour autant, si l’unité urbaine est probablement en construction, l’espace urbain n’en est pas moins multipolaire. La ville multiple est à la fois chacun de ces pôles et tous à la fois.

| 5. Fabrication du modèle de ville, épisode 5 - La ville réunie |

|

L’accroissement démographique et la concentration des richesses s’amplifient; le mélange des élites nobles et bourgeoises en est une conséquence. La ville souvent multipolaire s’unifie dans l’étalement urbain, s’entourant d’une nouvelle enceinte, dite «de réunion». L’émergence définitive des institutions municipales et de ses lieux emblématiques est un trait majeur de la période (hôtels de ville, prisons municipales, halles, octrois…). Ce développement est en partie cassé par les grandes guerres et les épidémies du XIVe siècle. Peut-être le phénomène le plus caractéristique de la période est-il que la population urbaine devient consciente d’elle-même et commence à se mettre en scène?

La première partie de l’épisode est la grande période des chartes communales qui dotent les villes d’institutions qui sont encore à peu près les nôtres. Cette autonomie facilite le commerce et contribue à modifier le jeu politique entre la royauté et la noblesse terrienne. La bourgeoisie se développe. Le château s’efface peu à peu, souvent en ruine dès le XVIe siècle. Cette autonomie facilite la concentration des ressources intellectuelles, qui profitent de cet espace idéologique: les universités et les écoles fleurissent.

L’accroissement de la population entraîne celui des villes; les plus grandes commencent à compter par dizaines de milliers d’habitants. À l’étroit dans leurs vieilles enceintes, elles en créent de nouvelles, plus larges, souvent en agglomérant des noyaux urbains auparavant distincts. Les faubourgs, parfois fortifiés, se développent le long des axes principaux. Mais les villes demeurent encore souvent polycentriques. Elles se structurent autour des repères du pouvoir, dans une dialectique entre anciens noyaux suburbains d’origine funéraire et centres permanents de l’autorité depuis la fin de l’Antiquité. Ce processus d’unification peut être considéré comme caractéristique de l’épisode. Il est contrebalancé par l’individuation des quartiers qui se spécialisent et dont certains sont le résultat d'importantes opérations de lotissement.

Le réseau des paroisses n’évolue guère. En revanche, apparaissent les couvents des ordres mendiants (Dominicains, Franciscains, Augustins, Carmes). Ils sont nés des villes, en réaction contre la ville. Ils s’installent à ses portes, ne dépendent pas des paroisses, créent d’autres réseaux. Ils renforcent ainsi l’identité collective des cités dont ils vivent mais auxquelles ils apportent secours spirituel et enseignement, ce qui contribue à façonner une élite intellectuelle proprement urbaine. Absorbés par la croissance des agglomérations, les couvents se retrouvent peu à peu au cœur même du tissu urbain. Les cimetières commencent à se détacher de leurs églises, sont regroupés en ossuaires, lotis…

Très peu de villes sont créées à cette époque, si l’on excepte le phénomène des «villeneuves» et des bastides, qu’il faut considérer comme des bourgs ruraux. La guerre de Cent Ans stoppe le développement des villes en même temps qu’elle les corsète d’enceintes à la fois dispendieuses et facteurs de blocage du développement ultérieur. La grande peste du milieu du XIVe siècle les frappe durement car la promiscuité favorise la contagion. Elles perdent un quart ou plus de leurs habitants. La guerre de Cent Ans entraîne aussi la centralisation du pouvoir royal. Les vieux modèles féodaux se périment dans le même temps que croît le succès des romans de chevalerie, dont la ville est absente.

La seconde moitié du XVe siècle voit la reprise de l’expansion économique et démographique. L’économie totalement monétarisée fait la fortune des villes. Les artisans et les commerçants ne sont plus cantonnés dans quelques rues centrales. Les moulins hydrauliques se greffent sur les ponts. Cette richesse permet d’embellir les églises et les cathédrales médiévales: c’est l’explosion du gothique flamboyant. Bourgeois et nobles entendent bien profiter de la nouvelle donne. En même temps que les chapelles privées aux flancs des églises, les demeures patriciennes ou aristocratiques se multiplient. Elles concourent à façonner un paysage urbain théâtralisé, tandis que les ateliers polluants sont rejetés dans les faubourgs (potiers, tuiliers, petite métallurgie, tanneries, boucheries, poissonneries…).

En effet, à partir notamment de la Renaissance italienne, la ville est de plus en plus mise en scène pour elle-même, elle devient un réseau de signes. Elle renoue avec l’urbanisme somptueux de l’Antiquité. Une esthétique urbaine se développe, un vocabulaire urbain naît, la dénomination des quartiers et des rues, celles-ci de plus en plus souvent pavées, devient pratique courante. L’élite urbaine se reconnaît dans la ville qu’elle contribue à produire et à embellir, laquelle ville est lieu et condition de sa réussite. Avant même de l’être en plan, la ville est représentée en perspective cavalière: ce sont les «pourtraicts de ville» qui fleurissent au XVIe siècle. Cette chorographie spéculaire et désacralisée «mue le spectateur médiéval en œil céleste» (Certeau, 1980), puisqu’aucun œil humain n’avait pu encore concrètement se placer à cette hauteur. Ce point de vue dominant est comme une manifestation de l’emprise naissante du pouvoir urbain sur le monde.

| 6. Fabrication du modèle de ville, épisode 6 - La ville réunie |

|

La ville des XVIIe et XVIIIe siècles est caractérisée à la fois par de fortes continuités avec la ville médiévale et par de substantielles mutations du paysage urbain, parmi lesquelles des opérations d’urbanisme marquantes et ostentatoires (fréquemment en référence au pouvoir royal), ainsi que, de nouveau, le passage d’une ville fermée à une ville ouverte. C’est une période de développement de la production, de progrès techniques, d’accroissement de la population et de la circulation monétaire. À l’échelle européenne, les cours et les administrations royales se fixent dans les villes dont certaines deviennent des capitales nationales.

La ville connaît une forte croissance démographique. Le cœur de la ville est intensément peuplé, la densification du bâti s’accentue (avec une augmentation du nombre de niveaux par bâtiment et l’apparition des immeubles de rapport). Les faubourgs, encore peu denses, se multiplient et s’étendent. Une intense activité architecturale entraîne un renouvellement du bâti, concernant tant les bâtiments publics (halle, hôtel de ville) que les constructions privées des élites (développement de l’hôtel urbain sur la rue ou entre cour et jardin).

La ville déborde largement de l’enceinte médiévale. Mis à part le réseau de villes fortifiées frontalières de Vauban, les enceintes urbaines disparaissent progressivement du paysage et sont remplacées par des boulevards bordés d’arbres.

Les ports maritimes, en relation avec le développement du commerce extra-européen, ou encore les villes régulières, illustrent le phénomène naissant de la spécialisation des villes.

La mise en scène des paysages urbains, répondant à des préoccupations de perspective, de régularité et de symétrie issues de la Renaissance, se matérialise au XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle par la création de nouveaux espaces (places royales) et le percement de grands axes viaires. Ces nouveaux éléments s’impriment dans la trame existante ou sur ses marges. Fréquemment, le nouvel axe royal s’impose et devient structurant pour le développement même de la ville.

La périphérie commence à devenir attractive, avec notamment l’implantation de manufactures à proximité des boulevards. Les activités économiques et le commerce se maintiennent cependant au cœur de la ville, concentrés autour de l’ancien axe.

Pouvoirs politique, militaire et religieux s'équilibrent progressivement. Outre les villes fortifiées mentionnées ci-dessus, le pouvoir militaire est présent avec l’apparition des casernes. Le développement de l’administration royale marque l’équipement urbain (intendances, greniers d’abondance, greniers à sel, bailliages et sièges présidiaux…).

La fonction religieuse, très prégnante dans le paysage urbain jusqu’à l’épisode précédent (réseau d’églises et de paroisses), se caractérise à la période moderne par la multiplication des ordres religieux et par l’implantation de couvents (intra- et extra-muros), d’établissements d’enseignement (Oratoriens, Jésuites…) et d’assistance, parfois en cogestion avec les autres pouvoirs urbains (bureaux des pauvres, hôpitaux généraux…).

Le XVIIIe siècle voit l’amorce d’une autre mutation: la désaffection des cimetières paroissiaux (en lien avec la création des places et avec la constitution des ossuaires) au profit de grands cimetières en périphérie.

Enfin, apparaît une nette sectorisation sociale, avec un secteur favorisé le long de la route royale et dans certains faubourgs. Une nouvelle périphérie discontinue se forme, composée de parcs et de maisons de plaisance. Se développent également les promenades urbaines et les mails. L’arbre entre dans la ville, comme élément du décor urbain, à titre individuel et non plus comme composante d’un espace vert.

C’est également à cette période que s’implantent les premiers équipements culturels dans la trame urbaine: musées, théâtres, établissements d’enseignement, etc.

Épisode 7 — La ville industrielle

| 7. Fabrication du modèle de ville, épisode 7 - La ville industrielle |

|

Le rythme d’évolution des villes devient beaucoup plus rapide vers 1840, après la période moderne. Le contexte de la révolution industrielle induit trois changements fondamentaux:

- la transition démographique se traduit à la fois par un accroissement de la population totale et par un exode rural. La population urbaine (dans le cadre des frontières actuelles), de 1840 à 1945, passe de 7 à plus de 20 millions;

- la ville devient le lieu principal de la production économique, en particulier par la multiplication des usines et des installations annexes qui représentent alors un élément essentiel du paysage de beaucoup d’agglomérations; de nouvelles villes naissent, surtout celles liées à l’industrie extractive;

- les moyens économiques et techniques nouveaux (le béton, la fonte et l’acier) permettent des aménagements très importants qui peuvent bouleverser les héritages.

Ces bouleversements sont inégalement répartis sur le territoire. Les très grandes villes, les ports de haute mer connaissent un développement notable de quartiers industriels. En revanche, beaucoup de villes moyennes et petites, qui représentaient l’armature du tissu rural, évoluent plus modestement. De nouveaux types de villes apparaissent: outre les cités minières, l’élévation du nombre, des moyens financiers et de la mobilité des catégories les plus aisées de la population conduit à l’invention des stations balnéaires. Les villes deviennent plus spécialisées dans leurs activités principales et plus typées socialement.

Le phénomène le plus général est le développement des banlieues. Conséquence de l’accroissement massif de la population urbaine conjugué à la mise en place de politiques de transports en commun (omnibus, tramway, train de banlieue), une première forme d’étalement urbain augmente considérablement l’emprise au sol des villes. L’urbanisation se prolonge loin en chapelet le long des voies ferrées et autour de stations. La limite des anciens remparts, souvent transformés en boulevards, ne marque plus que le centre-ville historique. De nouvelles centralités apparaissent, en particulier autour des gares, généralement situées à la limite de l’urbanisation dense de la période antérieure.

Les voies ferrées induisent souvent la localisation des industries nouvelles, mais la réciproque peut être vraie: des activités liées à une ressource particulière (énergie, minerais) nécessitent un accès ferroviaire. Le couple industrie/chemin de fer conditionne ainsi fortement l’organisation urbaine. L’usage des voies ferrées et des canaux étant incompatible avec leur installation sur de fortes pentes, les nouveaux quartiers industriels investissent souvent les secteurs les plus bas, modifiant ainsi le rapport de la ville avec la topographie de son site.

Les bâtiments publics sont multipliés tant par l’État (préfectures, casernes, lycées, facultés…), que par les collectivités locales ou des institutions diverses, économiques ou religieuses (hôtels de ville, hôpitaux, bourses, écoles…). La mise en scène urbanistique, souvent qualifiée d’haussmannienne mais réalisée dans tout le siècle qui précède la guerre de 1914, transforme profondément les plans de villes et le contrôle social (hantise de la barricade) en est facilité. Les préoccupations hygiénistes multiplient les arbres dans la ville (parcs et espaces verts, avenues plantées). Les sépultures sont regroupées dans de grands cimetières périphériques. De nouvelles enceintes précédées de forts isolés marquent les villes stratégiques.

Les oppositions sociales deviennent plus lisibles dans le paysage urbain. La plus grande mobilité de la population et des produits permet aux interactions qui font la ville de s’effectuer sur de plus grandes distances. Des quartiers socialement typés se cristallisent, tendance renforcée par la diffusion de l’ascenseur qui uniformise les immeubles. La conscience de l’ampleur des mutations induit réciproquement le début de la réflexion patrimoniale. Les bâtiments anciens considérés comme remarquables sont inventoriés, préservés, restaurés, voire reconstruits.

La transformation de la ville de 1840 à 1945 est donc considérable. Le trait majeur étant le changement d’échelle kilométrique de l’urbanité; cela n’induit pas, cependant, l’augmentation des temps de déplacement des urbains qui restent semblables grâce au développement des transports. Au terme de cette période la majorité de la population française, qui s’est pourtant globalement accrue (de moins de 30 millions à plus de 40 millions), est devenue urbaine. Sauf destructions massives durant l’une des guerres mondiales, les traits majeurs des villes actuelles se mettent en place au cours de cette période.

Épisode 8 — La ville de l’automobile

| 8. Fabrication du modèle de ville, épisode 8 - La ville de l’automobile |

|

L’urbanisation devient un fait généralisé et se traduit par un changement d’échelle majeur. La plus grande partie de la production économique est maintenant urbaine. La seconde moitié du XXe siècle voit la poursuite de la croissance et de l’étalement des villes, mais sous des formes nouvelles, en particulier par la généralisation de l’automobile. Les villes absorbent, outre la fin de l’exode rural, l’essentiel de la croissance démographique, en partie due aux migrations internationales. Cette croissance concerne surtout les banlieues de plus en plus éloignées du centre, au point de rendre floue la limite entre ville et campagne (rurbanisation). La forte augmentation du nombre des résidences secondaires contribue au processus. De vastes régions urbaines s’amorcent ainsi par coalescence (métropolisation), comme la Côte d’Azur.

Les déplacements quotidiens sont de moins en moins le fait de transports collectifs dont les réseaux, la vitesse et la fréquence ne cessent, cependant, de progresser, participant ainsi à la diffusion de la ville. Les transports individuels permettent un étalement urbain beaucoup moins dépendant des gares que dans la période précédente. La distinction entre les modes de vie urbains et ruraux disparaît. Les autoroutes urbaines, périurbaines et interurbaines guident et contraignent l’extension des banlieues, souvent de plus en plus ponctuelles (lotissement, mitage).

La limite externe de la ville devient de plus en plus floue; des aires importantes d’urbanisation diffuse peuvent ainsi se tisser entre plusieurs villes créant de vastes régions urbaines (métropolisation).

De grandes infrastructures sont construites en grande banlieue, non seulement parce qu’elles consomment beaucoup de place, mais qu’elles ne peuvent fonctionner sans de très grands parkings (centres commerciaux, aéroports, stades, marchés de gros, parcs d’exposition ou d’attraction…). Des efforts de l’État sont poursuivis pour tenter de réguler cet étalement urbain, en particulier par les «villes nouvelles»; mais l’essentiel des aménagements restant des équipements de transports (autoroutes urbaines, RER, tramways…), l’aspect peu structuré de la banlieue ne régresse guère. Au centre, l’urbanisation du sous-sol se poursuit plus profondément, en particulier avec la multiplication des parkings souterrains et des lignes de métro. Le bilan sédimentaire s’inverse ainsi souvent: la ville ne se construit plus sur les épisodes antérieurs, mais les érode.

La ville concentre de plus en plus la création économique. Durant les «Trente glorieuses», les grandes zones industrielles sont toujours très présentes, mais dans des situations nouvelles (littoralisation). À partir des années 1970, la désindustrialisation restreint les emprises industrielles au profit d’espaces d’activités de bureaux et de production où secondaire et tertiaire se combinent (technopôles). Le lien entre ces activités économiques à forte valeur ajoutée et la recherche et l’enseignement supérieur qui se développent favorise la création de campus périurbains associés à ces nouvelles zones d’activité. La dimension culturelle devient un facteur attractif de ces activités de haut niveau, mais aussi du tourisme urbain en plein essor. Ces enjeux de la compétition entre les villes favorisent la multiplication des réalisations culturelles (musées, théâtres, maisons de la culture, salles d’exposition…) et de loisirs (parcs, équipements sportifs…). L’accent mis sur une certaine conception de la qualité de vie se traduit par la multiplication des zones piétonnes dans les centres, la plantation d’arbres dès que possible et l’extension à une part de plus en plus grande du bâti urbain du souci patrimonial.

La tendance à la différenciation sociale des quartiers se poursuit, reproduisant souvent jusqu’en lointaine banlieue les oppositions nées au cœur des agglomérations. Les centres-villes, en interaction avec leur patrimonialisation, sont de plus en plus embourgeoisés; les anciens quartiers populaires sont progressivement investis par les classes moyennes (les «bobos»). Lors de la période de forte croissance des années 1950-1960, pour répondre à une rude pénurie de logements, sont construites en banlieue de nombreuses cités HLM qui se dégradent vite et dont beaucoup deviennent des points d’abcès sociaux à partir de 1980, malgré des efforts de rénovation ou de destruction. Le ralentissement de la construction de logements sociaux contribue de plus en plus à rendre difficile l’accès au logement pour une part croissante de la population. Plus loin des centres, les lotissements pavillonnaires se multiplient; à partir de la fin du XXe siècle, certaines opérations immobilières deviennent fermées (gated communities à la française). Les différenciations sociales entre les villes ne se démentent pas (technopôles ou villes de tourisme et de retraités s’opposant aux vieilles cités industrielles en mal de reconversion).

Le début du XXIe siècle ne dément pas la tendance à l’étalement urbain, malgré les logiques qui poussent à un retour vers la «ville compacte», dont l’augmentation tendancielle du prix du carburant n’est pas la moindre. Si métropolisation et rurbanisation se poursuivent, la notion de ville deviendra obsolète, marquant ainsi le terme de la frise des évolutions urbaines.

Hors de la frise: les composantes urbaines non visibles dans la modélisation

Les choix de modélisation chrono-chorématique menant à la frise chronologique «effacent» totalement ou partiellement un certain nombre d’aspects spécifiques de l’évolution urbaine. Ceci ne signifie en aucun cas que ces aspects sont négligeables, ou sans intérêt; mais simplement qu’au niveau de synthèse où se situe la modélisation, et en fonction de son langage graphique, l’information relative à ces aspects spécifiques perd son caractère distinct et se trouve «fondue» dans la représentation graphique.

Passer en revue quelques-unes de ces composantes urbaines rendues non visibles permet, de ce point de vue, de mieux repérer les limites assumées de la modélisation choisie, et de contribuer à en éclairer en creux les choix et la logique. Six de ces «angles morts» de la frise chrono-chorématique, qui ont fait l’objet de discussions notamment lors de la journée du 2 juin 2010, sont évoqués ci-dessous.

Équipement urbain et parure monumentale

Certains bâtiments ont une fonction qui dépasse le simple usage privé. Avec une architecture de représentation, ils constituent, à un titre ou à un autre, des repères urbains intéressant l’ensemble de la collectivité, même si leur usage peut n’être réservé qu’à un groupe restreint de la population.

Leur aspect extérieur peut ou non se distinguer des habitations et des édifices économiques, selon des critères qui varient d’un édifice à l’autre (emprise au sol, volume, architecture, décor, relation à la rue...), d’une période à l'autre. Leur qualité architecturale et artistique contribue à l’urbanité de la ville, dans la mesure où, à l’exception de la phase originelle, ces édifices s’insèrent dans un bâti préexistant qu’ils sont susceptibles de renouveler en fonction de leur visibilité immédiate (alignement de façades, organisation urbanistique...) ou de ce qu’ils donnent à voir (groupe social, pouvoirs, mouvement artistique).

Ces édifices recouvrent des entités fonctionnelles très diverses: de pouvoir, administrative et institutionnelle, de défense urbaine, de service, religieuse, symbolique, esthétique, mémorielle.

Leur rôle dans la constitution de la forme urbaine est plus ou moins effectif en fonction de leur statut, unique ou banal. Ils sont susceptibles de structurer l’espace de la ville (organisation viaire, spécialisation sociale), de favoriser son extension ou de le contraindre. Leur portée varie en fonction de la pérennité fonctionnelle ou foncière, mais aussi de la relation qu’entretiennent les habitants avec eux. Ils constituent de ce fait un héritage urbain ré-appropriable qui participe à la formation de l’identité urbaine. On peut donc considérer qu'ils relèvent de l’équipement urbain, valable a minima pour tel ou tel épisode. Comme ces repères ne sont pas tous des pôles urbains, ils ne sont pas systématiquement modélisés à titre individuel.

Planification et urbanisme

Des opérations d’urbanisme d’ampleur variée ont été menées dans les villes à toute époque. La planification n’est pas le propre de l’Antiquité ou de la ville néo-classique et moderne. Les villes médiévales livrent aussi de nombreux exemples de projets, sous des aspects variés:

- l’espace progressivement urbanisé d’une ville peut résulter d’un plan originel préétabli, des programmes d’équipement publics peuvent affecter des zones particulières, le plan urbain peut être régulier avec une voirie hiérarchisée définissant des îlots de taille égale ou simplement prévoir la desserte des îlots, sans modules;

- des opérations d’urbanisme postérieures à la période de création des villes sont aussi connues. Elles peuvent affecter des zones réorganisées ou concerner une extension programmée de l’espace urbain. Elles s’accompagnent souvent d’opérations de lotissement marquées par un découpage régulier du parcellaire;

- à partir du XVIIe siècle, les aménagements de rues ou de places royales puis les travaux «haussmanniens» sont traduits par des altérations du tissu urbain antérieur.

Ces aspects ne sont pas l’objet des plans présentés. Ils sont soulignés lorsqu’ils affectent un changement dans l’économie générale de la ville d’une phase ou d’un épisode à l’autre.

Les réseaux urbains

Jusqu’à la révolution industrielle, les réseaux répondent surtout aux besoins de circulation, d’approvisionnement et d’évacuation de l’eau. Les cours d’eau ou fossés servent de cloaques aux déchets qui ne peuvent être recyclés.

Ces infrastructures se présentent sous la forme de réseaux de surface, plus consommateurs de pierre et de maçonnerie dans l’Antiquité, puis de nouveau à partir de la fin du Moyen Âge, avec la montée des préoccupations urbanistiques et hygiénistes. À ces périodes, existent aussi des réseaux superposés (canalisations sous des voies, égouts couverts servant de promenade, tunnels...); leur emprise s’accroît avec la densité du bâti et l’étalement urbain. Leur enfouissement peut aussi résulter d’une transgression de l’espace privé.

Après la Révolution industrielle, les réseaux techniques urbains accompagnent les transformations technologiques et économiques et les extensions urbaines successives. Ils peuvent aussi induire des espaces de réserve économiques en relation avec les grands systèmes de transport.

Lorsque le gouvernement public (État ou Municipe) a une administration locale développée, ces réseaux sont construits et entretenus. Leur visibilité, comme les superstructures des ouvrages d’art, ressortit aussi à d’autres critères que ceux de service: techniques, politiques ou économiques (ponts médiévaux portant moulins et maisons). Leur compréhension nécessite enfin de les mettre en relation avec le mode de gestion des services (public, collectif, privé) qui peuvent être associés comme au Moyen Âge.

À l'exception des tronçons routiers et de raccordement, qui constituent des contraintes fortes, on considère que ces réseaux participent au même degré que le parcellaire à la structuration de l’espace urbain. C'est pourquoi ils ont été fondus dans la trame urbaine banale.

La dimension verticale de la ville

Le développement en hauteur et en profondeur de la ville constitue un autre «angle mort» assumé de la modélisation spatiale choisie, celle-ci passant par une représentation plane de l’espace urbain.

En hauteur, la ville se matérialise, en effet, par un relief visible. Celui-ci est formé par les remparts et les tours, les clochers et les flèches, les élévations des immeubles se déployant sur plusieurs étages. Ce relief urbain se distingue, surplombant la campagne environnante: la dimension verticale est un élément d’identité urbaine, mis en valeur dans les représentations médiévales et modernes de la ville. Son évolution, plus complexe qu’une simple et régulière croissance en hauteur au fil du temps, pourrait être mise en rapport avec la succession et les caractères des épisodes urbains. Ainsi, le changement radical d’échelle spatiale qui caractérise le dernier épisode s’accompagne d’un changement d’échelle des élévations urbaines, marqué par l’apparition des tours, barres et édifices de plusieurs dizaines d’étages dans les nouveaux espaces urbains, et parfois dans les centres historiques.

Cette dimension verticale n’est pas seulement élévation, elle est aussi profondeur. Les «creux» qu’engendre la ville en sous-sol — tels que caves, égouts, réseaux, parkings souterrains — sont perceptibles et utilisés par les habitants. Leur ampleur croissante est corrélée à celle des élévations; ils jouent aussi un rôle symbolique, participant à l’imaginaire urbain. Cette profondeur urbaine n’est pas faite que de vides: elle est aussi l’épaisseur du dépôt continu que révèle l’archéologie sous les centres historiques, et qui, formé des vestiges superposés, peut atteindre plusieurs mètres. L’inflexion majeure que l’on peut ici distinguer dans l’évolution urbaine est celle du passage de la ville comme lieu d’accumulation, dont le niveau du sol monte alors que se constitue le dépôt archéologique, à la ville zone d’érosion, dont le bilan sédimentaire s’inverse et devient négatif, avec des niveaux de sol désormais stabilisés et des grands travaux d’excavation qui font disparaître le dépôt archéologique. Cette inversion marque le dernier épisode urbain.

Les morts en ville

Certains épisodes font distinctement apparaître les espaces funéraires urbains, d’autres non. Cela s’explique par l’évolution de ces espaces qui voit se succéder:

- une séparation des morts et des vivants jusqu’à l’épisode 3; cette distinction spatiale est marquée dans la modélisation choisie par des croix bleues symbolisant ces espaces relevant du domaine religieux, mais spécifiquement funéraires;

- une intégration des morts aux vivants aux épisodes 4 et 5; plus précisément une intégration des morts aux lieux de culte chrétiens: principalement les églises paroissiales, elles-mêmes insérées dans la ville dont elles constituent un maillage, mais aussi les établissements monastiques. À ce stade, dans la logique de la modélisation choisie, les morts, n’ayant plus d’espace spécifique, «disparaissent» (plus de croix visibles), absorbés par les points bleus marquant les églises. Le phénomène «d’entrée des morts en ville» à partir de la fin du haut Moyen Âge, que les archéologues considèrent comme une problématique importante de l’évolution de l’espace urbain, se traduit ainsi graphiquement par cette absorption du funéraire dans le religieux;

- puis un regroupement des espaces funéraires, intervenant entre les épisodes 5 et 6, avec la désaffection progressive des cimetières paroissiaux au profit de grands cimetières périphériques. Ceux-ci, même s’ils ne correspondent pas à une séparation des morts et des vivants aussi stricte que dans l’Antiquité, marquent néanmoins une spécialisation de l’espace funéraire, désormais distinct du religieux. Ces grands cimetières relèvent, en effet, d’une gestion et de normes publiques, et la laïcisation aidant, ils accueillent les défunts de différents cultes, ainsi que les «libres penseurs». Toujours dans la logique de la modélisation graphique, ces espaces funéraires à nouveau distincts redeviennent visibles, exprimés par des croix rouges.

La ville idéelle

La modélisation que nous proposons rend compte d’une réalité morphologique et fonctionnelle (connue ou extrapolée). Elle est limitée à une vision planimétrique, dimension pour laquelle les sources anciennes (plans, vestiges archéologiques) apportent des informations suffisantes pour permettre des généralisations. Or la ville est aussi un ensemble symbolique, générateur d’identité pour ses habitants. L’ampleur de sa parure, son étirement en hauteur ou en plan, ses couleurs et ses matériaux, ses lieux de convivialité, etc. sont des paramètres d’identité perçue et vécue évidemment déterminants. Mais cette dimension idéelle de la ville renvoie à une anthropologie urbaine (au sens de l’anthropologie sociale), laquelle n’est pas directement le champ de la modélisation choisie.

Bibliographie

La bibliographie générale se rapportant à l’ensemble du dossier «Chrono-chorématique urbaine» est accessible et téléchargeable ici.